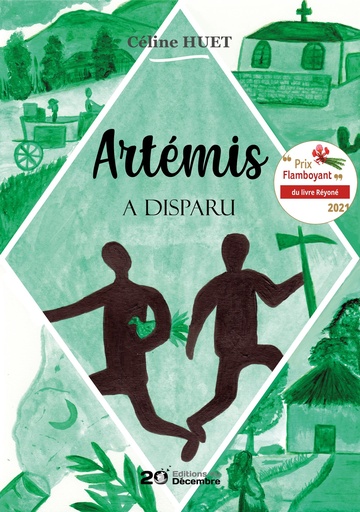

Artémis a disparu

Editeur : Les Editions du 20 Décembre

Auteur : Céline HUET

ISBN : 979-10-92429-32-9

| Mis en ligne par | Lectivia |

|---|---|

| Dernière mise à jour | 02/05/2024 |

| Temps estimé de lecture | 1 heure 26 minutes |

| Lecteur(s) | 3 |

Partager ce cours

Partager le lien

Partager sur les réseaux sociaux

Partager par email

Veuillez s'inscrire afin de partager ce Artémis a disparu par email.

5. Léopold

Sous les arbres, tout en rentrant la tête dans ses épaules, Léopold grimpait. Le vent fouettait. Le ciel ronflait. La mort rôdait.

Il s’arrêta.

Il le connaissait ce sentiment de solitude qui minait son âme. Lorsque les branches craquaient sous le poids de l’avalasse, il lui arrivait de pleurer. Aussi. Parfois. Souvent.

Dans le sol détrempé, ses pieds s’enfoncèrent et rebondirent sur la mousse qui pissait et crissait.

Quelques heures plus tôt, il souriait à la vie : En cendrine, en farine, en grain, qu’importe ! Danser sous la flotte dévide la tête, et il aimait qu’elle soit vide, de temps à autre, pour pouvoir y déverser d’autres rêves, et des pointes de désirs et d’espérances.

Il continua son effort. S’abriter, car le vent s’alliait à la pluie, qui chassait à tout-va.

Atteindre le plateau repéré lors de précédentes escapades devint le but de sa vie.

Puis, il s’arrêta encore ; lança le sabre contre l’écorce d’un arbre, y tailla des repères.

De son crâne, une flopée de gouttelettes tombèrent, coulèrent dans son dos, glacèrent sa peau. Ce n’était pas la première fois que le mauvais temps le rattrapait. D’ailleurs, il ne s’était pas fait surprendre, il l’avait en lui, ce grand désir de braver le ciel chargé et menaçant. S’il le fallait, il mènerait un combat contre les éléments. Cependant, il n’avait pas imaginé que le temps se dégraderait autant, mais ses pieds ancrés dans la terre le rassurèrent. Il resta confiant. Que les plaintes quittent ses lèvres. Il avait mieux à faire.

Choisir d’affronter les forces de la nature s’apparentait aux défis qu’il se lançait parfois : avancer, ne compter que sur soi-même.

Tant qu’il s’enfonçait dans la boue, il pataugeait, il s’adaptait. Excepté en mer, Léopold aimait l’aventure, la découverte, l’inconnu.

Il ne craignait pas la pluie glaçante, mais les ombres dans son dos. Celles du passé. Celles qui s’immisçaient sous son crâne, le poussaient hors de la case, dans les sentiers, le coeur empoisonné de doutes. Ces ombres, au fil des ans, à la même allure que ses garçons, grandissaient. Elles s’arc-boutaient sous la lampe, certains soirs. Elles jalousaient les intonations, les qualités d’un probable traître qu’il refusait de nommer ; et même l’épaisseur du nez des enfants, elles le mesuraient. Quand elles étaient tapies, ou attablées entre sa femme et lui, son coeur lancinait. Sa bouche criait. Et parfois, vomissait.

Dans les bois, heureusement, les ombres le lâchaient. Et perdaient tout pouvoir sur lui.

Quelques heures plus tôt, faisant fi des nuages assombrissant les sommets des montagnes, n’écoutant que son envie de taper du pied dans la terre, il avait continué à grimper.

Il espérait qu’au-delà des masses de plus en plus étendues, un ciel bleu l’inonderait, et récompenserait le frondeur sommeillant en lui. Mais il s’égara alors qu’il se pressait à mi-chemin entre le plateau surplombant la ravine Patates à Durand et le début de la montée vers le Piton.

Une erreur de jugement.

Une étourderie, comme il en commettait rarement. Cela l’agaça. Mais il se reprit vite. Ne pas perdre de l’énergie à s’attarder sur les aléas indomptables de la nature lui parut important. S’il voulait finir sa journée sans marques, sans mal, sans fièvre.

Ses doigts fripés à cause du froid, il ne les sentait plus.

Ses forces s’amenuisèrent et lorsqu’il souffla sur ses bouts de chairs plissées, il lui sembla que les arbres tournaient. Malgré tout, il souffla. Car, réchauffer ses doigts était vital. Sans eux, impossible d’ouvrir son sac, de saisir son arme de survie, l’indispensable sabre qu’il emportait toujours avec lui.

Il progressait dans la ravine lorsqu’il entendit le roulement sourd des tout-venant dévalant le lit détrempé. Levant la tête, de suite il comprit qu’il jouait sa vie. L’eau forcissait, s’enroulait, débordait, mangeait la broussaille, la recouvrant entièrement. Il se hâta. S’échapper, avant que le fracas ne le happe. Plus proche de la rive droite que de la gauche qu’il connaissait bien, il bondit pour fuir la colère du ciel. Puis, désorienté par la violence des flots, il se réfugia un peu plus haut, pensant se soustraire à la rivière qui montait, grondait, arrachait, balançait ; frottait les

galets contre les arbres aux racines à nu.

Après, il tomba, la tête tapant la roche. Ou la roche fracassant le crâne. Trou blanc. Silence. Lorsqu’il reprit connaissance, il claquait des dents. Au bord de la rive, à demi dévêtu, il gisait.

Il rampa dans l’herbe haute, dans la boue. Sur le dos en poussant avec les pieds, puis sur le ventre en s’aidant des bras.

L’eau monta encore.

Calebasse ballottée, il réussit le miracle de la journée : s’agripper à la végétation.

Et, charrié, bondissant, un arbre le percuta.

L’eau dans les narines. Dans la bouche. Dans les poumons. Lâcher prise. Flotter. Taper contre la rive. Couler. Sous l’eau et la boue, le silence et la lumière. Le destin qui happe ne choisit pas la manière, mais l’occasion, pour transformer l’âme, en étoile.

Dans le silence également avance le fils, sur les pas de son père.

Pour se rendre à La Providence, Jean Élio emprunte le sentier qui jouxte la cour de M’a Noémie. Ce n’est pas le plus court trajet, mais c’est le même qu’autrefois, quand il accompagnait Léopold à la chasse au lièvre. Arrivé au bord de la ravine Patates à Durand, il longe la berge. La pente est douce jusqu’à la bifurcation menant à La Providence.

Jean Élio s’imagine que son père aurait suivi le bord de la ravine, avant de fondre, tel un froid brouillard, dans la nature. Marcher sur ses traces, rejoindre La Providence, puis La Montagne où il compte faire escale. Pénétrer l’île en son coeur pour atteindre l’Ilet à Guillaume. Son but ultime.

Une belle échappée. Il se sent inspiré. Hier encore, il n’aurait jamais pensé entreprendre une telle aventure.

Mais les contretemps, les épreuves, les surprises, cela ne bouleverse que les vivants ; et comme Léopold l’affirmait : « La vie propose la danse à celui qui est prêt à en honorer les pas. »

Autrefois, lors de leurs sorties dans les bois, Léopold longeait la sente depuis la case jusqu’au bord du lit rocheux. À cet endroit, le sentier serpente depuis les flots ronflants jusqu’à la base des pitons. Léopold faisait alors mine d’hésiter.

Descendre jusqu’à la mer, cent mètres plus loin, ou bien continuer à grimper jusqu’aux cimes des montagnes ?

La plupart du temps, ils se dirigeaient vers les hauteurs, sans jamais atteindre les pitons, qui, selon ses dires, étaient la terre des marrons. Et son fils était trop jeune encore pour qu’il dépose en lui le désir de grands et lointains espaces.

Au contraire de Pa Tangrain qui ne passait pas une semaine sans mettre sa barque à l’eau, Léopold préférait les bois, la montagne, le silence.

Le brouhaha de l’océan, il le redoutait. Lorsqu’il allait ramasser des crabes sur le rivage avec ses garçons, toujours il leur disait de ne pas tourner le dos à la mer, cette traîtresse déguisée en nourrice. Car, plus qu’à son tour, l’homme alimente cet ogre affamé, et non le contraire.

Car, d’un coup de langue, vous voilà plongé dans les abysses où dorment les Anciens, jetés, balancés dans la tourmente d’un temps pas si lointain.

Toutes raisons que Léopold trouvait nourrissaient la crainte de cet impitoyable océan.

Aussi, il ne se risquait pas à entrer dans l’eau. Excepté quand Pa Tangrain veillait, près de la barque.

Alors il se trempait jusqu’aux genoux et toujours le regard fixé sur le bleu infini qui, assurait-il avec mélancolie, baigne le pays des ancêtres.

Avant d’entamer la courbe qui descend vers La Providence, Jean Élio commence à ressentir des raideurs dans la jambe. Son pas devient lourd. Il se repose sous un manguier et ressasse. La vie et ses manques. Les ratés, les regrets. Les plaintes débordent, et le désordre s’installe en lui.

Sa destination ? Il n’en voit pas le bout.

La montagne ? Il faudrait qu’elle vienne à lui !

Pourtant, il n’ignorait rien des difficultés du voyage. Il était obstiné, sa femme Francélia, sur la réserve. S’il l’avait écoutée, à cet instant il serait attablé devant une timbale de café, à regarder le temps passer. Et à s’émerveiller devant le ventre rond plein d’un petit être attendu depuis longtemps. Cet enfant, s’il arrive jusqu’à lui, comblera le manque de tous les autres, et calmera, il l’espère, son angoisse de père.

L’Ilet à Guillaume ? Mais qui était ce fou, ce Guillaume téméraire, pour s’aventurer aussi loin dans les montagnes ?

Jean Élio est las.

Marcher sur les pas de son père est honorable. Cependant, rude épreuve pour sa jambe. Elle se rappelle à lui d’atroces manières. Elle refuse de plier. Partir ? Abandonner ? Vite, se remettre debout tant qu’il lui reste une once d’énergie.

Une goutte d’huile dans la lampe éclaire toute une nuit, si la tempête ne s’en mêle pas.

Arrivera-t-il à bon port ? Il se met à prier.

Enfant, M’a Noémie lui racontait que le Bon Dieu entend tout, même les demandes silencieuses, celles qui laissent les lèvres immobiles et font se fermer les paupières.

Cependant, Jean Élio ouvre grand les siennes. Tant pis. Il lui faut ajuster ses pas et ses pensées ; baisser les yeux deviendrait dangereux.

Restauré par ses prières, le voilà arrivé enfin. En milieu d’après-midi.

Mais, lorsque fatigue et découragement bernent les têtes, la nuit ne tarde guère à entrer dans la danse. Aussi, sans plus attendre, il décide de repartir.

Il passe devant l’orphelinat et l’hôpital pour vieux et infirmes érigés par la Mère Supérieure Générale de la Congrégation des filles de Marie, Marie Madeleine de la Croix.

Et soudain, à la pelle valsent les souvenirs.

En novembre 1856, il avait sept ans. La pose de la première pierre du couvent de La Providence. Pa Tangrain était présent, ainsi que son père, qui racontait que Mère Marie Magdeleine de la Croix, était l’amie des pauvres.

Léopold avait beaucoup de respect pour elle. Il l’avait connue alors qu’il était encore esclave et qu’avec d’autres, volontaires comme lui, ils aidaient à construire le couvent de La Rivière des Pluies, sur un terrain offert par Charles Panon Desbassyns.

Lorsqu’il voyait la religieuse, il la saluait de loin, avec déférence. Il n’avait jamais osé lui parler, mais, quand leurs regards se croisaient, il lui semblait qu’elle connaissait tout de lui.

À l’occasion de cet évènement, Jean Élio entendit parler de Charles Desbassyns, pour la première fois. Un homme influent. Un nom qui roulera souvent sous sa langue jusqu’à faire partie de son quotidien, après qu’il se fut enfui de la case paternelle. Mais à l’époque, il ne s’imaginait pas cela possible qu’un tel homme prendrait autant de place dans ses pensées. Lui ce qui l’intriguait c’était de voir toute l’agitation autour de la pierre, la première qui deviendrait un couvent, d’après son père.

Au lendemain de l’abolition, en 1849, la future Mère s’y installait avec douze jeunes filles, et prononçait ses voeux devant Monseigneur Poncelet.

Après dix ans de mission à La Rivière des Pluies, la voilà en 1859 à la tête d’un couvent beaucoup plus grand, à La Providence.

Depuis, la Mère habitait un coin de l’esprit de Léopold, elle était la lumière qui réchauffe et réconforte. Car, il arrive que les silences soient chargés d’espérances et parlent autant que les mots.

Ce petit feu qui brûlait en lui, Léopold l’entretenait en passant dans le coin, dès qu’il le pouvait.

Apercevoir la Mère — que l’on disait souvent malade — le ragaillardissait.

L’esprit accaparé par les images d’un temps heureux, Jean Élio oublie sa douleur.

Il se dirige vers la maison de retraite où se trouve garée une calèche. « Qu’une âme charitable apparaisse et propose de me conduire jusqu’à La Montagne », se répète-t-il intérieurement.

Est-ce une prière ?

Oui, il ferme les yeux, il joint les deux mains. Car, il ne l’ignore pas, après avoir essayé d’être fort, s’il continue à tirer sur la corde, et à s’épuiser, être à l’heure pour assister à la naissance de son fils sera malaisé.

Mais, personne ne sort du bâtiment. Il s’installe à même le sol, puis attend.

Soudain, un peu plus loin, une apparition. Elle se précise. Petit, grassouillet, un homme contourne l’école professionnelle et se dirige vers lui.

« Vous ne pouvez vous asseoir là, lui dit-il. Il vous faut sortir d’ici. »

Jean Élio peine à se relever. Se trouve-t-il en présence du gardien des lieux ?

Ce dernier reprend :

« Je ne vous chasse pas. Mais je ne vous autorise pas à rester non plus. »

Leurs regards se croisent. Jean Élio croit y sonder de la compassion.

Et puis, l’homme remarque son état de fatigue, et lui propose à boire. L’assoiffé accepte, et le protecteur des lieux disparaît pour lui chercher un peu d’eau fraîche.

Une fois revenu, une bouteille et deux verres à la main, il lui tend une timbale.

Apparemment, les rencontres donnent soif, si l’on se réfère au bruit du liquide descendant dans les deux gosiers.

« Elle est bonne ! C’est réconfortant. Merci à vous.

— Il est agréable au Ciel que je rafraîchisse toutes les personnes qui arrivent ici ! Où allez-vous dans cet état ? »

Jean Élio lui explique être à la recherche d’Artémis, son frère ; et se rendre à La Montagne, puis à l’Ilet à Guillaume. L’homme a un mouvement de recul.

« L’îlet des enfants condamnés ? À ce qui paraît, c’est rude, là-haut.

— Mon frère a disparu. Je ne dis pas qu’il s’y trouve. Je veux être certain qu’il n’y est pas. Je monte pour m’en assurer.

— Vous avez bien du courage. Ne grimpe pas la montagne qui veut !

— J’ai pensé abandonner, mais… »

Le gardien des âmes perdues le coupe net :

« Si vous abandonnez maintenant, vous voudrez réessayer plus tard. Vous n’êtes pas payé pour le croire, mais moi, chaque fois que je commence et que j’abandonne, je regrette. Et ensuite, deux jours, deux semaines, deux mois après, je m’entête à tout recommencer. Et je perds du temps, parfois de l’argent. Alors, un conseil : allez au bout de votre idée, du premier coup. Ça évite les regrets, et les regrets, ça ronge comme les rats, et ça empêche de dormir comme un moustique qui ronfle dans les oreilles. »

Et, alors que rien ne l’y oblige, l’homme rajoute :

« Vous voyez la calèche, près du bassin ? Elle appartient à mon grand-oncle. Il finit de visiter une connaissance à lui. Ensuite, il rentre chez lui, à Saint-Bernard. Il pourrait vous accompagner. C’est un bon monsieur. Monsieur Francis. Mais ne restez pas ici, allez l’attendre à l’entrée de la cour. »

Jean Élio allait le remercier et s’enquérir s’il était le gardien des lieux, mais l’autre s’est déjà volatilisé.

Il remarque :

« Peut-être, était-ce une apparition. »

Puis il sourit. S’il suffit de prier pour que les portes s’ouvrent, le monde lui appartiendra.

Jean Élio n’a pas encore rejoint l’entrée de la propriété qu’il est interpellé par les crissements des roues d’une calèche et les cris de son conducteur qui, à hue à dia, manifeste son impatience. Un instant, il s’imagine que ce dernier ne s’arrêtera pas, mais Francis l’accoste et lui lance :

« C’est vous qui voulez finir la journée en calèche ?

— Non... Oui... Pas exactement, s’époumone Jean Élio, en sueur. À cause de ma jambe, je souhaiterais être transporté jusqu’à La Montagne. Histoire de me ménager un peu.

— Vous vous ménagerez, et vous me tiendrez compagnie, mon brave. Montez ! Car « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n’aura point de réponse. »

Un large sourire éclaire son visage. Jean Élio a le coeur qui bat d’aise. Depuis qu’il a quitté le chemin escarpé, les rencontres ressemblent à des coups de pouce. Que cela dure, espère-t-il en son for intérieur.

« Et jusqu’où allez-vous ? demande Francis qui, à présent, ralentit. Ne vous inquiétez pas, nous serons là-haut avant la tombée du jour. J’ai l’habitude.

— Je compte faire une halte à proximité du sentier de l’Ilet à Guillaume. Ensuite, direction l’îlet, sur les traces de mon frère disparu. Artémis. »

L’homme sursaute :

« Artémis a disparu ?

— Vous le connaissez ?

— Je ne crois pas. Artémis… c’est drôle pour un… enfant d’esclave ! »

Francis se mord les lèvres. Le propos lui a échappé et ne traduit pas ses pensées. Que voulait-il exprimer, en fait ? Le prénom sort de l’ordinaire ! Mais Jean Élio ne se braque pas. Il se contente d’informer :

« Mon père a été affranchi en 1848, comme les autres. C’était donc un homme libre. Il était… libre, oui. Comme vous et moi.

— Mon causement a dépassé les bornes ! Je voulais dire, il faut de l’imagination pour trouver un prénom pareil… Artémis…

— Mon père en avait, de l’imagination ! »

Et Jean Élio relève le buste. Quelle fierté, son père ! Mais quelle idée avait-il en tête en réservant ce prénom à son fils ?

Trois décennies après l’abolition de l’esclavage, Francis est conscient que sa déclaration n’aide guère à apaiser les esprits. Aussi, il glisse un éclat de rire entre ses mots, avant d’enchaîner :

« Moi, je m’appelle Francis, j’aurais préféré François. Comme les rois. Mais, je suis loin d’en être un. Et vous, votre prénom, Jean…

— Jean Élio.

— Jean Élio ! Ben, vous voyez, je vous l’avais bien dit. Élio… Élie… comme l’esclave qui a fomenté la révolte à Saint-Leu. C’est une appellation courante, Élio. Mais, Artémis, alors-là, chapeau !

— Ah ! Je l’ignorais.

— Qu’ignoriez-vous ?

— Que mon prénom avait appartenu à un esclave, à qui, soit dit en passant, rien n’appartient. Et je ne pense pas que mon père connaissait cet Élie de Saint-Leu. Il m’en aurait parlé.

— Moi non plus, je ne le connais pas. Elle remonte à très loin, la révolte. Mon grand-père me racontait qu’un jour Élie a essayé de dresser les Noirs contre les Blancs. Mais ça n’a pas marché. La loi l’a arrêté. Enfermé. Exécuté.

— La loi ?

— Exactement ! La loi. Ceci dit, la loi a été bien aidée.

— Comment ça ? Qui a aidé la loi ?

— Un traître. Il s’appelait Figaro. Le traître, c’est le grain de sable qui surprend tout le monde. Car Figaro était Noir. Un Noir qui dénonce ses frères noirs. C’est surprenant, non ? »

Jean Élio reste silencieux. Il aimerait connaître ce que son père aurait pensé de Figaro. Pourquoi Léopold ne lui a-t-il jamais parlé de cette révolte d’esclaves,

alors que Francis, un Blanc, semble la connaître sur le bout des doigts ?

Ce dernier le tire de ses réflexions :

« Et votre frère, quel délit a-t-il commis pour être en prison ?

— Je l’ignore... Il a disparu. Il est peut-être au pénitencier de l’Ilet à Guillaume. »

- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Sous les arbres, tout en rentrant la tête dans ses épaules, Léopold grimpait. Le vent fouettait. Le ciel ronflait. La mort rôdait.

Il s’arrêta.

Il le connaissait ce sentiment de solitude qui minait son âme. Lorsque les branches craquaient sous le poids de l’avalasse, il lui arrivait de pleurer. Aussi. Parfois. Souvent.

Dans le sol détrempé, ses pieds s’enfoncèrent et rebondirent sur la mousse qui pissait et crissait.

Quelques heures plus tôt, il souriait à la vie : En cendrine, en farine, en grain, qu’importe ! Danser sous la flotte dévide la tête, et il aimait qu’elle soit vide, de temps à autre, pour pouvoir y déverser d’autres rêves, et des pointes de désirs et d’espérances.

Il continua son effort. S’abriter, car le vent s’alliait à la pluie, qui chassait à tout-va.

Atteindre le plateau repéré lors de précédentes escapades devint le but de sa vie.

Puis, il s’arrêta encore ; lança le sabre contre l’écorce d’un arbre, y tailla des repères.

De son crâne, une flopée de gouttelettes tombèrent, coulèrent dans son dos, glacèrent sa peau. Ce n’était pas la première fois que le mauvais temps le rattrapait. D’ailleurs, il ne s’était pas fait surprendre, il l’avait en lui, ce grand désir de braver le ciel chargé et menaçant. S’il le fallait, il mènerait un combat contre les éléments. Cependant, il n’avait pas imaginé que le temps se dégraderait autant, mais ses pieds ancrés dans la terre le rassurèrent. Il resta confiant. Que les plaintes quittent ses lèvres. Il avait mieux à faire.

Choisir d’affronter les forces de la nature s’apparentait aux défis qu’il se lançait parfois : avancer, ne compter que sur soi-même.

Tant qu’il s’enfonçait dans la boue, il pataugeait, il s’adaptait. Excepté en mer, Léopold aimait l’aventure, la découverte, l’inconnu.

Il ne craignait pas la pluie glaçante, mais les ombres dans son dos. Celles du passé. Celles qui s’immisçaient sous son crâne, le poussaient hors de la case, dans les sentiers, le coeur empoisonné de doutes. Ces ombres, au fil des ans, à la même allure que ses garçons, grandissaient. Elles s’arc-boutaient sous la lampe, certains soirs. Elles jalousaient les intonations, les qualités d’un probable traître qu’il refusait de nommer ; et même l’épaisseur du nez des enfants, elles le mesuraient. Quand elles étaient tapies, ou attablées entre sa femme et lui, son coeur lancinait. Sa bouche criait. Et parfois, vomissait.

Dans les bois, heureusement, les ombres le lâchaient. Et perdaient tout pouvoir sur lui.

Quelques heures plus tôt, faisant fi des nuages assombrissant les sommets des montagnes, n’écoutant que son envie de taper du pied dans la terre, il avait continué à grimper.

Il espérait qu’au-delà des masses de plus en plus étendues, un ciel bleu l’inonderait, et récompenserait le frondeur sommeillant en lui. Mais il s’égara alors qu’il se pressait à mi-chemin entre le plateau surplombant la ravine Patates à Durand et le début de la montée vers le Piton.

Une erreur de jugement.

Une étourderie, comme il en commettait rarement. Cela l’agaça. Mais il se reprit vite. Ne pas perdre de l’énergie à s’attarder sur les aléas indomptables de la nature lui parut important. S’il voulait finir sa journée sans marques, sans mal, sans fièvre.

Ses doigts fripés à cause du froid, il ne les sentait plus.

Ses forces s’amenuisèrent et lorsqu’il souffla sur ses bouts de chairs plissées, il lui sembla que les arbres tournaient. Malgré tout, il souffla. Car, réchauffer ses doigts était vital. Sans eux, impossible d’ouvrir son sac, de saisir son arme de survie, l’indispensable sabre qu’il emportait toujours avec lui.

Il progressait dans la ravine lorsqu’il entendit le roulement sourd des tout-venant dévalant le lit détrempé. Levant la tête, de suite il comprit qu’il jouait sa vie. L’eau forcissait, s’enroulait, débordait, mangeait la broussaille, la recouvrant entièrement. Il se hâta. S’échapper, avant que le fracas ne le happe. Plus proche de la rive droite que de la gauche qu’il connaissait bien, il bondit pour fuir la colère du ciel. Puis, désorienté par la violence des flots, il se réfugia un peu plus haut, pensant se soustraire à la rivière qui montait, grondait, arrachait, balançait ; frottait les

galets contre les arbres aux racines à nu.

Après, il tomba, la tête tapant la roche. Ou la roche fracassant le crâne. Trou blanc. Silence. Lorsqu’il reprit connaissance, il claquait des dents. Au bord de la rive, à demi dévêtu, il gisait.

Il rampa dans l’herbe haute, dans la boue. Sur le dos en poussant avec les pieds, puis sur le ventre en s’aidant des bras.

L’eau monta encore.

Calebasse ballottée, il réussit le miracle de la journée : s’agripper à la végétation.

Et, charrié, bondissant, un arbre le percuta.

L’eau dans les narines. Dans la bouche. Dans les poumons. Lâcher prise. Flotter. Taper contre la rive. Couler. Sous l’eau et la boue, le silence et la lumière. Le destin qui happe ne choisit pas la manière, mais l’occasion, pour transformer l’âme, en étoile.

Dans le silence également avance le fils, sur les pas de son père.

Pour se rendre à La Providence, Jean Élio emprunte le sentier qui jouxte la cour de M’a Noémie. Ce n’est pas le plus court trajet, mais c’est le même qu’autrefois, quand il accompagnait Léopold à la chasse au lièvre. Arrivé au bord de la ravine Patates à Durand, il longe la berge. La pente est douce jusqu’à la bifurcation menant à La Providence.

Jean Élio s’imagine que son père aurait suivi le bord de la ravine, avant de fondre, tel un froid brouillard, dans la nature. Marcher sur ses traces, rejoindre La Providence, puis La Montagne où il compte faire escale. Pénétrer l’île en son coeur pour atteindre l’Ilet à Guillaume. Son but ultime.

Une belle échappée. Il se sent inspiré. Hier encore, il n’aurait jamais pensé entreprendre une telle aventure.

Mais les contretemps, les épreuves, les surprises, cela ne bouleverse que les vivants ; et comme Léopold l’affirmait : « La vie propose la danse à celui qui est prêt à en honorer les pas. »

Autrefois, lors de leurs sorties dans les bois, Léopold longeait la sente depuis la case jusqu’au bord du lit rocheux. À cet endroit, le sentier serpente depuis les flots ronflants jusqu’à la base des pitons. Léopold faisait alors mine d’hésiter.

Descendre jusqu’à la mer, cent mètres plus loin, ou bien continuer à grimper jusqu’aux cimes des montagnes ?

La plupart du temps, ils se dirigeaient vers les hauteurs, sans jamais atteindre les pitons, qui, selon ses dires, étaient la terre des marrons. Et son fils était trop jeune encore pour qu’il dépose en lui le désir de grands et lointains espaces.

Au contraire de Pa Tangrain qui ne passait pas une semaine sans mettre sa barque à l’eau, Léopold préférait les bois, la montagne, le silence.

Le brouhaha de l’océan, il le redoutait. Lorsqu’il allait ramasser des crabes sur le rivage avec ses garçons, toujours il leur disait de ne pas tourner le dos à la mer, cette traîtresse déguisée en nourrice. Car, plus qu’à son tour, l’homme alimente cet ogre affamé, et non le contraire.

Car, d’un coup de langue, vous voilà plongé dans les abysses où dorment les Anciens, jetés, balancés dans la tourmente d’un temps pas si lointain.

Toutes raisons que Léopold trouvait nourrissaient la crainte de cet impitoyable océan.

Aussi, il ne se risquait pas à entrer dans l’eau. Excepté quand Pa Tangrain veillait, près de la barque.

Alors il se trempait jusqu’aux genoux et toujours le regard fixé sur le bleu infini qui, assurait-il avec mélancolie, baigne le pays des ancêtres.

Avant d’entamer la courbe qui descend vers La Providence, Jean Élio commence à ressentir des raideurs dans la jambe. Son pas devient lourd. Il se repose sous un manguier et ressasse. La vie et ses manques. Les ratés, les regrets. Les plaintes débordent, et le désordre s’installe en lui.

Sa destination ? Il n’en voit pas le bout.

La montagne ? Il faudrait qu’elle vienne à lui !

Pourtant, il n’ignorait rien des difficultés du voyage. Il était obstiné, sa femme Francélia, sur la réserve. S’il l’avait écoutée, à cet instant il serait attablé devant une timbale de café, à regarder le temps passer. Et à s’émerveiller devant le ventre rond plein d’un petit être attendu depuis longtemps. Cet enfant, s’il arrive jusqu’à lui, comblera le manque de tous les autres, et calmera, il l’espère, son angoisse de père.

L’Ilet à Guillaume ? Mais qui était ce fou, ce Guillaume téméraire, pour s’aventurer aussi loin dans les montagnes ?

Jean Élio est las.

Marcher sur les pas de son père est honorable. Cependant, rude épreuve pour sa jambe. Elle se rappelle à lui d’atroces manières. Elle refuse de plier. Partir ? Abandonner ? Vite, se remettre debout tant qu’il lui reste une once d’énergie.

Une goutte d’huile dans la lampe éclaire toute une nuit, si la tempête ne s’en mêle pas.

Arrivera-t-il à bon port ? Il se met à prier.

Enfant, M’a Noémie lui racontait que le Bon Dieu entend tout, même les demandes silencieuses, celles qui laissent les lèvres immobiles et font se fermer les paupières.

Cependant, Jean Élio ouvre grand les siennes. Tant pis. Il lui faut ajuster ses pas et ses pensées ; baisser les yeux deviendrait dangereux.

Restauré par ses prières, le voilà arrivé enfin. En milieu d’après-midi.

Mais, lorsque fatigue et découragement bernent les têtes, la nuit ne tarde guère à entrer dans la danse. Aussi, sans plus attendre, il décide de repartir.

Il passe devant l’orphelinat et l’hôpital pour vieux et infirmes érigés par la Mère Supérieure Générale de la Congrégation des filles de Marie, Marie Madeleine de la Croix.

Et soudain, à la pelle valsent les souvenirs.

En novembre 1856, il avait sept ans. La pose de la première pierre du couvent de La Providence. Pa Tangrain était présent, ainsi que son père, qui racontait que Mère Marie Magdeleine de la Croix, était l’amie des pauvres.

Léopold avait beaucoup de respect pour elle. Il l’avait connue alors qu’il était encore esclave et qu’avec d’autres, volontaires comme lui, ils aidaient à construire le couvent de La Rivière des Pluies, sur un terrain offert par Charles Panon Desbassyns.

Lorsqu’il voyait la religieuse, il la saluait de loin, avec déférence. Il n’avait jamais osé lui parler, mais, quand leurs regards se croisaient, il lui semblait qu’elle connaissait tout de lui.

À l’occasion de cet évènement, Jean Élio entendit parler de Charles Desbassyns, pour la première fois. Un homme influent. Un nom qui roulera souvent sous sa langue jusqu’à faire partie de son quotidien, après qu’il se fut enfui de la case paternelle. Mais à l’époque, il ne s’imaginait pas cela possible qu’un tel homme prendrait autant de place dans ses pensées. Lui ce qui l’intriguait c’était de voir toute l’agitation autour de la pierre, la première qui deviendrait un couvent, d’après son père.

Au lendemain de l’abolition, en 1849, la future Mère s’y installait avec douze jeunes filles, et prononçait ses voeux devant Monseigneur Poncelet.

Après dix ans de mission à La Rivière des Pluies, la voilà en 1859 à la tête d’un couvent beaucoup plus grand, à La Providence.

Depuis, la Mère habitait un coin de l’esprit de Léopold, elle était la lumière qui réchauffe et réconforte. Car, il arrive que les silences soient chargés d’espérances et parlent autant que les mots.

Ce petit feu qui brûlait en lui, Léopold l’entretenait en passant dans le coin, dès qu’il le pouvait.

Apercevoir la Mère — que l’on disait souvent malade — le ragaillardissait.

L’esprit accaparé par les images d’un temps heureux, Jean Élio oublie sa douleur.

Il se dirige vers la maison de retraite où se trouve garée une calèche. « Qu’une âme charitable apparaisse et propose de me conduire jusqu’à La Montagne », se répète-t-il intérieurement.

Est-ce une prière ?

Oui, il ferme les yeux, il joint les deux mains. Car, il ne l’ignore pas, après avoir essayé d’être fort, s’il continue à tirer sur la corde, et à s’épuiser, être à l’heure pour assister à la naissance de son fils sera malaisé.

Mais, personne ne sort du bâtiment. Il s’installe à même le sol, puis attend.

Soudain, un peu plus loin, une apparition. Elle se précise. Petit, grassouillet, un homme contourne l’école professionnelle et se dirige vers lui.

« Vous ne pouvez vous asseoir là, lui dit-il. Il vous faut sortir d’ici. »

Jean Élio peine à se relever. Se trouve-t-il en présence du gardien des lieux ?

Ce dernier reprend :

« Je ne vous chasse pas. Mais je ne vous autorise pas à rester non plus. »

Leurs regards se croisent. Jean Élio croit y sonder de la compassion.

Et puis, l’homme remarque son état de fatigue, et lui propose à boire. L’assoiffé accepte, et le protecteur des lieux disparaît pour lui chercher un peu d’eau fraîche.

Une fois revenu, une bouteille et deux verres à la main, il lui tend une timbale.

Apparemment, les rencontres donnent soif, si l’on se réfère au bruit du liquide descendant dans les deux gosiers.

« Elle est bonne ! C’est réconfortant. Merci à vous.

— Il est agréable au Ciel que je rafraîchisse toutes les personnes qui arrivent ici ! Où allez-vous dans cet état ? »

Jean Élio lui explique être à la recherche d’Artémis, son frère ; et se rendre à La Montagne, puis à l’Ilet à Guillaume. L’homme a un mouvement de recul.

« L’îlet des enfants condamnés ? À ce qui paraît, c’est rude, là-haut.

— Mon frère a disparu. Je ne dis pas qu’il s’y trouve. Je veux être certain qu’il n’y est pas. Je monte pour m’en assurer.

— Vous avez bien du courage. Ne grimpe pas la montagne qui veut !

— J’ai pensé abandonner, mais… »

Le gardien des âmes perdues le coupe net :

« Si vous abandonnez maintenant, vous voudrez réessayer plus tard. Vous n’êtes pas payé pour le croire, mais moi, chaque fois que je commence et que j’abandonne, je regrette. Et ensuite, deux jours, deux semaines, deux mois après, je m’entête à tout recommencer. Et je perds du temps, parfois de l’argent. Alors, un conseil : allez au bout de votre idée, du premier coup. Ça évite les regrets, et les regrets, ça ronge comme les rats, et ça empêche de dormir comme un moustique qui ronfle dans les oreilles. »

Et, alors que rien ne l’y oblige, l’homme rajoute :

« Vous voyez la calèche, près du bassin ? Elle appartient à mon grand-oncle. Il finit de visiter une connaissance à lui. Ensuite, il rentre chez lui, à Saint-Bernard. Il pourrait vous accompagner. C’est un bon monsieur. Monsieur Francis. Mais ne restez pas ici, allez l’attendre à l’entrée de la cour. »

Jean Élio allait le remercier et s’enquérir s’il était le gardien des lieux, mais l’autre s’est déjà volatilisé.

Il remarque :

« Peut-être, était-ce une apparition. »

Puis il sourit. S’il suffit de prier pour que les portes s’ouvrent, le monde lui appartiendra.

Jean Élio n’a pas encore rejoint l’entrée de la propriété qu’il est interpellé par les crissements des roues d’une calèche et les cris de son conducteur qui, à hue à dia, manifeste son impatience. Un instant, il s’imagine que ce dernier ne s’arrêtera pas, mais Francis l’accoste et lui lance :

« C’est vous qui voulez finir la journée en calèche ?

— Non... Oui... Pas exactement, s’époumone Jean Élio, en sueur. À cause de ma jambe, je souhaiterais être transporté jusqu’à La Montagne. Histoire de me ménager un peu.

— Vous vous ménagerez, et vous me tiendrez compagnie, mon brave. Montez ! Car « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n’aura point de réponse. »

Un large sourire éclaire son visage. Jean Élio a le coeur qui bat d’aise. Depuis qu’il a quitté le chemin escarpé, les rencontres ressemblent à des coups de pouce. Que cela dure, espère-t-il en son for intérieur.

« Et jusqu’où allez-vous ? demande Francis qui, à présent, ralentit. Ne vous inquiétez pas, nous serons là-haut avant la tombée du jour. J’ai l’habitude.

— Je compte faire une halte à proximité du sentier de l’Ilet à Guillaume. Ensuite, direction l’îlet, sur les traces de mon frère disparu. Artémis. »

L’homme sursaute :

« Artémis a disparu ?

— Vous le connaissez ?

— Je ne crois pas. Artémis… c’est drôle pour un… enfant d’esclave ! »

Francis se mord les lèvres. Le propos lui a échappé et ne traduit pas ses pensées. Que voulait-il exprimer, en fait ? Le prénom sort de l’ordinaire ! Mais Jean Élio ne se braque pas. Il se contente d’informer :

« Mon père a été affranchi en 1848, comme les autres. C’était donc un homme libre. Il était… libre, oui. Comme vous et moi.

— Mon causement a dépassé les bornes ! Je voulais dire, il faut de l’imagination pour trouver un prénom pareil… Artémis…

— Mon père en avait, de l’imagination ! »

Et Jean Élio relève le buste. Quelle fierté, son père ! Mais quelle idée avait-il en tête en réservant ce prénom à son fils ?

Trois décennies après l’abolition de l’esclavage, Francis est conscient que sa déclaration n’aide guère à apaiser les esprits. Aussi, il glisse un éclat de rire entre ses mots, avant d’enchaîner :

« Moi, je m’appelle Francis, j’aurais préféré François. Comme les rois. Mais, je suis loin d’en être un. Et vous, votre prénom, Jean…

— Jean Élio.

— Jean Élio ! Ben, vous voyez, je vous l’avais bien dit. Élio… Élie… comme l’esclave qui a fomenté la révolte à Saint-Leu. C’est une appellation courante, Élio. Mais, Artémis, alors-là, chapeau !

— Ah ! Je l’ignorais.

— Qu’ignoriez-vous ?

— Que mon prénom avait appartenu à un esclave, à qui, soit dit en passant, rien n’appartient. Et je ne pense pas que mon père connaissait cet Élie de Saint-Leu. Il m’en aurait parlé.

— Moi non plus, je ne le connais pas. Elle remonte à très loin, la révolte. Mon grand-père me racontait qu’un jour Élie a essayé de dresser les Noirs contre les Blancs. Mais ça n’a pas marché. La loi l’a arrêté. Enfermé. Exécuté.

— La loi ?

— Exactement ! La loi. Ceci dit, la loi a été bien aidée.

— Comment ça ? Qui a aidé la loi ?

— Un traître. Il s’appelait Figaro. Le traître, c’est le grain de sable qui surprend tout le monde. Car Figaro était Noir. Un Noir qui dénonce ses frères noirs. C’est surprenant, non ? »

Jean Élio reste silencieux. Il aimerait connaître ce que son père aurait pensé de Figaro. Pourquoi Léopold ne lui a-t-il jamais parlé de cette révolte d’esclaves,

alors que Francis, un Blanc, semble la connaître sur le bout des doigts ?

Ce dernier le tire de ses réflexions :

« Et votre frère, quel délit a-t-il commis pour être en prison ?

— Je l’ignore... Il a disparu. Il est peut-être au pénitencier de l’Ilet à Guillaume. »

- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Lorsque le poteau sur lequel repose le toit de la case s’affaisse, les fondations tremblent. Pareillement quand le pilier de la famille sombre, ses membres s’éparpillent, le lien qui les tenait se brise, non pas qu’il était pourri, mais il cède sous les tensions engendrées, accumulées au fil du temps.

La vie de Pa Tangrain était comme la rivière, plutôt tranquille. Quand il sortait du lit, il s’arrangeait toujours pour y retourner, sans faire trop de remous. Il se considérait comme l’ami un peu fou contre qui Léopold osait balancer tout et son contraire.

Ce dernier rapportait ensuite le meilleur des conversations chez lui, et en parlait à M’a Noémie, avec sérénité. Car, quand les idées ont été soupesées et jaugées, les voix perdent de leurs éclats.

C’est ainsi que les jours où le pied gauche devançait le droit au réveil, les deux causaient tant et fort, que par moment le sol tremblait autour d’eux. Cependant, si l’un d’eux se taisait, la trêve agitait de supposés malentendus qui, chacun le sait, sévissent sous la paille.

Surtout lorsque le vésou coulait, les dimanches de paresse et de repos.

M’a Noémie les écoutait refaire le monde. Si leurs divergences l’agaçaient, elle tranchait en s’enfermant dans le silence.

Depuis qu’elle vivait sous le même toit que Léopold, ce dernier privilégiait sa femme, sa famille. Et sur ce point, Pa Tangrain, le vieux croûton — comme son ami l’appelait parfois — n’avait pas à s’en mêler.

Le croûton rassis, mais succulent, avait sa vie, rangée. Sa madame était morte. Ses deux fils, désormais logés dans de bons draps aux côtés de leurs épouses, avaient pris leurs distances, non pas de coeur, mais de corps, étant donné que pour relier Saint-Pierre à Saint-Denis, les moyens et les occasions étaient rares.

Et à ses deux fils qui n’avaient manqué ni d’amour ni d’attentions, l’argent et le temps manquaient.

À ce propos, au lieu de s’en attrister, Pa Tangrain affirmait :

« S’ils ne viennent pas me voir, cela signifie qu’ils m’ont emporté avec eux, dans leur tête, dans leur coeur. »

Lui, Pa Tangrain, il menait grand train avec le temps, l’occupant à sa guise.

Assis sous le tamarinier de l’Inde, Pa Tangrain se remémore les jours qui ont suivi la disparition de Léopold, le camarade pour qui il aurait donné sa chemise.

Chemise délavée, trouée, raccommodée par ses soins. Un cadeau de son premier garçon.

Après l’avalasse, après avoir repris ses esprits, il se rendit chez M’a Noémie. Elle refusa de le recevoir. Une lueur indéfinissable emplissait son regard. Sans doute, la conscience que le sol qui se dérobait sous ses pieds ne serait plus jamais stable. Ignorer quand son homme rentrerait bombardait sa tête de doutes et d’incertitudes.

Dans la cour, réserve d’eau et manguier gisaient, un champ de désolation, de bataille ; un crève-coeur pour Pa Tangrain qui savait l’amour qu’avait Léopold pour son jardin, entretenu avec soin. Avec acharnement. Cela le nourrissait.

Pour le délimiter, Léopold avait tassé des cailloux, des galets, puis enfoncé des piquets autour de sa case. Tous les jours, il en faisait le tour. Cueillant. Nettoyant. Savourant.

Un garde-manger. Le bonheur ; et qui se sustente nage dedans.

Aussi, Léopold tardant à réapparaître, Pa Tangrain grouilla calebasse. Il proposa son aide.

Un peu de graisse ou d’huile de coude, cela ne se refuse pas. Pour lui, soutenir était dans l’ordre des choses. Mais pas pour M’a Noémie, qui le repoussa.

Que pouvait-il faire d’autre ? Ordonner le micmac ambiant. Ou tout au moins, essayer, lui parut être une idée, bonne et belle. Mais, M’a Noémie, d’ordinaire calme et sereine, paraissait agitée.

Aussi, il n’osa promettre, ni s’engager davantage.

Devant le barreau, indécis, il attendit. Après tout, c’est elle qui choisit d’ouvrir ou de fermer les portes, les coeurs, les conversations. Lui, il ne désirait être ni commandeur ni commandé, ni insistant, ni assister le moune contre sa volonté.

Mais, n’est pas ordonnateur qui veut, surtout quand l’autre ne plie pas.

Son intention qui était donc d’aider la famille de son compagnon sembla se muer en un désordre des coeurs, insoluble et douloureux.

Alors, il n’insista pas.

Il balança depuis le barreau, assez fortement pour qu’elle se présente sur le seuil :

« M’a Noémie, je peux m’associer à ta douleur, Léopold était mon camarade ! Lui le col, moi la chemise, tu le sais ça ! Mais, je ne peux supporter les yeux durs que tu me lances ! »

Il s’arrêta un instant en voyant qu’à deux mains, elle tirait la porte. Ne saisissant pas ce que cela signifiait, il continua :

« Je ne suis pas l’auteur si le vent a soufflé et si l’arbre est tombé. Si tu veux qu’il reste là par terre, pour te rappeler ta souffrance, libre à toi. L’esclavage est fini ! Tu es libre ! »

La porte tapa contre le bois de la case. La voilà, la réponse de M’a Noémie.

Claire. Efficace. Retentissante.

De ses bras, le long de son corps, il ne sut plus quoi faire. Fort désemparé, il éclata :

« Et moi, je suis fou, c’est ça ? C’est toi qui as besoin d’aide, et c’est moi qui tombe à terre ! »

Ces paroles tombées dans le vide marquèrent le début de la fin de leur entente. Ils entamèrent, non sans peine, les jours sans. Sans se parler. Sans se revoir comme avant, quand Léopold veillait au grain. Sans offrir, sans recevoir, sans donner les restes des fonds de marmite. Sans demander des comptes à la vie qui continuait à durcir les coeurs et leurs rapports. Sans s’adresser reproches ou explications. Avaient-ils à se pardonner ? Tous deux, et surtout M’a Noémie, ignoraient, réfutaient, exécraient ce verbe capable de souder les fêlures. Plongés dans la solitude, ils comprirent qu’ils étaient le fer et Léopold l’aimant. Ce dernier disparu, une fissure de taille descella point par point ce qui les avait rapprochés. Comment réparer, combler, avancer du côté où l’herbe verdoie ? Trop fiers pour changer, ils restèrent braqués, sur le point du non-retour.

Pa Tangrain monte sur une roche et observe.

Un peu plus bas, dans la cour de M’a Noémie, la vie reprend son cours. Il aimerait connaître la teneur des mots qui s’échangent sous le mûrier.

Ainsi, les voilà revenus, Jean Élio, et sa femme.

Une bien belle personne qui l’avait salué avec la main lorsqu’ils avaient quitté M’a Noémie, la veille, au soir presque tombé. Les voilà, ils sont là, et même s’il n’est ni sorcier ni devineur, Pa Tangrain s’imagine que Jean Élio le sondera. Le rusé qu’il est n’ignore pas que les paroles qui se réveillent après tant d’années ne se rendorment pas facilement. Hier, ses mots ont frappé comme des poings.

La nuit est redoutable, et si elle a été bonne, elle retire les pièces mal agencées ou écornées des puzzles, pour les questionner. Il en est presque certain, Jean Élio a encaissé un uppercut, et il s’apprête à chercher des comptes.

Aussi, lorsque ce dernier arrive à sa hauteur, Pa Tangrain n’a pas l’air surpris. Il l’attendait :

« Adieu, mon garçon de coeur ! Quand le vent ramène deux fois de suite l’aventurier au port…

— Cela signifie que son port d’attache, il l’a trouvé, disait papa. Je n’ai rien oublié, ni combien vous étiez des conteurs, tous les deux.

— Oui, quand j’avais bu un bon coup de vésou, après la pêche, c’est vrai, j’avais la parole facile et ton père l’avait belle…

— On aurait pu croire qu’il tirait les histoires sous les roches bord de mer, tant il y en avait.

— Disons qu’il les tirait sous les roches et dans le

doux vésou, alors. »

Tous deux éclatent de rire. Un court instant, Jean Élio bascule dans le temps où tout paraissait simple.

Il ignore où reprendre le cours des révélations du gramoune. Peut-être l’a-t-il rêvé, cet hier où les paroles prononcées l’ont bouleversé. Pa Tangrain semble vivre sans peine ou chagrin sur la conscience. Alors, comment évoquer ce qui s’est passé, autrefois ?

Soudain, Pa Tangrain lui demande :

« Tu es revenu pour Artémis, ça se voit.

— Oui, Pa Tangrain. Je voudrais le retrouver. Raconte-moi ce que tu sais.

— Jean Élio, hier mes mots ont trébuché.

— Comment ? Ne me dis pas que tu n’as plus rien à m’apprendre ! »

Bien malgré lui, Jean Élio a haussé le ton. Tendu, il pose la main sur sa cuisse, pour l’empêcher de trembler.

« Jean Élio, reste tranquille. Je vais t’expliquer. Les gendarmes n’ont pas arrêté Artémis en 1868. Ma mémoire a flanché. 1868, c’était l’année des émeutes. Artémis était un homme, alors. Je te raconterai ce qui s’est passé, promis. Mais commençons par le début.

— En 1868, Artémis avait 19 ans, comme moi.

— Ne m’interromps pas, Jean Élio. Tu me rappelles Léopold. Il me coupait sans cesse pour me prendre les mots dans la bouche ! Ceci dit, si j’étais ton père…

— … Tu aurais aimé avoir un fils comme moi ! »

Un court instant, les conversations du passé galopent dans les mémoires. Souvent, après la remontrance, Pa Tangrain finissait ainsi leurs échanges, comme si Léopold n’était pas un bon parent. Cela mettait le jeune garçon mal à l’aise. Dans le secret, il aurait souhaité avoir deux pères pour que chacun s’occupe à son tour, à sa guise, d’Artémis ou de lui, sans partage. Pa Tangrain reprend, sans remarquer le trouble de son vis-à-vis :

« Quand j’étais moins vieux, quelques mois après la disparition de Léopold, j’ai vu Artémis et M’a Noémie, dans leur arrière-cour. Regarde, d’ici, nous pouvons observer ce qui se passe là-bas ! »

Jean Élio se retourne. En effet, beau point de vue sur le jardin, la case… et les deux femmes de sa vie. Elles s’approchent de la citerne. Avec le plat de la main, M’a Noémie tapote sur la paroi froide pour voir si le bac est vide, ou plein.

« La citerne, sans elle, l’eau manquerait et le jardin serait sec en galet », disait parfois Léopold.

Pa Tangrain continue :

« Ce jour-là, M’a Noémie tenait un bois. Artémis hurlait. Puis les gendarmes sont arrivés. Ils ont embarqué Artémis.

— Alors, c’est momon qui empoigne le bâton, et c’est Artémis que la loi arrête ! Ne me dis pas que momon frappait Artémis ? J’aurai beaucoup de mal à le croire.

— Je te rapporte ce que mes yeux ont vu.

— Que ta langue soit tes yeux ! Pa Tangrain, la vérité…

— Oh ! Tu connais les langues, Jean Élio. Elles battent plus que la mer et on ne peut rien y faire. Mais ce n’est pas avec M’a Noémie, silencieuse comme la lune que tu trouveras plus de grains à moudre. J’ai cherché à comprendre, moi aussi, alors j’ai été dégoter mes informations à d’autres sources. Pour aider ta mère, mais, elle n’a jamais voulu m’entendre.

— Mais que s’est-il vraiment passé ? Pa Tangrain, tu m’inquiètes !

— Tu te souviens de Philibert ?

— Philibert, mon camarade ? Celui qui vendait des poules, des coqs, des pintades…

— Et des canards… à peine sortis de l’oeuf, qu’il proposait dans des gonis ! Et tu sais ce que je pense : « Sur la table, marchandises honorables. Dans le goni, marchandises volées. Pas vu, pas pris ».

Longtemps, Pa Tangrain n’hésitait pas à soutenir que ces paroles appartenaient à Léopold. Non pas qu’il ne les assumait pas ; mais pour retenir l’attention des jumeaux. Cette tactique, qu’il utilise encore après toutes ces années, met du baume au coeur du jeune homme.

Ainsi, Pa Tangrain serait toujours le vieux tonton protecteur qu’il appréciait.

Jean Élio sourit :

« Je ne l’ai pas oublié, ce cher Philibert !

— Eh bien, dorénavant, regarde à deux fois tes fréquentations. Lui aussi, la loi l’a capé. »

Jean Élio se contracte. Les gendarmes arrêtent les jeunes qui traînent en ville, pour les enfermer à La Providence, puis à l’Ilet à Guillaume. Un endroit redouté. Lui-même avait fui, pour échapper à la fatalité. Aujourd’hui, il regrette. Il aurait dû affronter la réalité. Cependant, une poule sous le bras, une peau foncée, et seulement douze ans sous les talons, l’affaire était mal engagée, d’après lui.

« Mais pourquoi ont-ils arrêté mon camarade ? Tire un voleur dans Philibert, il restera encore Philibert. En entier. Philibert n’était pas un délinquant !

— Et moi, je ne suis pas Pa Tangrain ! Je suis le roi des menteurs ! »

Le pied de Pas Tangrain frotte le sol. Signe chez lui d’énervement.

Jean Élio se souvient.

Un jour, il se trouvait avec Artémis et leur père, quand Pa Tangrain avait raclé son talon violemment contre le seuil de la porte, emportant, dans le mouvement, une lame de bois. Il expliquait que ses fils aux âges de ceux de Léopold n’avaient pas le droit d’écouter la conversation des grands mounes. Léopold, lui, prétendait que si les marmailles n’entendent pas leurs parents parler, ils ne sauraient utiliser les mots

à bon escient.

« Voilà pourquoi, à toute heure, et même lorsque la fatigue me jette à terre, je tricote et raconte des histoires, et ce qui me passe par la tête. »

Puis, il avait renchéri :

« Je ne l’ignore pas, certaines paroles doivent être soupesées avant de rouler sur notre langue, mais si nous gardons nos histoires dans nos têtes, que lèguerons-nous à nos enfants, de notre quotidien ? Ce qui fait de nous ce que nous sommes n’est pas dans les livres. »

Pa Tangrain l’avait interrompu :

« Je sais pour les livres ! Mon grand fils me l’a assez répété : les Blancs sont des privilégiés. Leurs histoires sont dans les livres, et notre histoire à nous, nous devons compter sur notre mémoire pour ne rien oublier.

— Ton fils a raison. Nous portons la part de nos parents, de nos Anciens. Tant que nous sommes vivants, nous devons transmettre pour que notre façon d’être traverse les dix, les cent, les mille, et tous les ans à venir que nous ne pouvons imaginer. Ne me dis pas que tu n’es pas d’accord avec moi, Pa Tangrain ? »

Au fond de lui, Pa Tangrain approuvait, mais ce qu’il avançait semblait crier le contraire :

« Porter des histoires comme charroyer de l’eau pour boire et survivre, oui ! Mais écouter et rajouter des fantaisies sur les causements des parents, non ! »

Voyant que Pa Tangrain voulait avoir le dernier mot, Léopold avait haussé la voix :

« Comprends bien, Pa Tangrain, tu avais tes petits, tu les as élevés selon ton désir. Moi, ces deux garçons-là, Artémis et Jean Élio, ce sont les miens. Et je fais d’après mon envie. À chacun son nid de poule, et chacun caquète comme il souhaite, c’est bon ? »

Sur ces mots, Pa Tangrain ne trouva rien à rajouter, ou à découdre ; il avait même baissé les yeux, ménageant ainsi leur amitié.

Pour finir, Artémis s’était mis à lancer des roches en l’air, ce qui avait fait réagir son père :

« Artémis ! Ti-coulou-tête-dure ! Arrête de déranger le monde ! »

Ti-coulou-tête-dure ! Ces mots cognent sous le crâne de Jean Élio.

Le voisinage, la famille, tous appelaient Artémis Ticoulou- tête-dure, et lui Ti-tête-la-soie !

En y repensant, il se demande si Artémis l’était vraiment, coco dur ! Car, ensemble, et seuls, tous les deux se comportaient pareillement. Son frère n’était pas plus difficile que lui ; il avait des gestes affectueux qui contrastaient avec ce qu’il entendait dès qu’ils s’éloignaient l’un de l’autre. Alors, des histoires, en tralée, arrivaient à ses oreilles : Artémis avait cassé le barreau, Artémis avait tapé l’enfant de monsieur Untel, Artémis avait chapardé. Si ses souvenirs sont justes, sa mémoire a effacé la teneur et la valeur des larcins. Sans doute étaient-ils vraiment dérisoires.

« Pa Tangrain, sans vouloir chercher les puces sur la patte du chien, voler… »

Pa Tangrain lit-il dans les pensées du jeune homme ?

Il le coupe, il l’arrête, il le tance :

« Prendre en douce mes feuilles de tabac, ou les affaires du gros monsieur dans sa boutique, l’action reste la même : accaparer ce qui appartient à l’autre, sans demander, sans payer. En cachette. C’est du vol. Léopold aurait dit pareil. »

Voyant Pa Tangrain disposé à réécrire le passé, Jean Élio demande :

« Pa Tangrain, raconte-moi pourquoi Philibert et Artémis se sont fait prendre par les gendarmes. »

Pa Tangrain aspire une longue bouffée. Le rouleau de tabac, entre ses doigts, grésille.

« Le soir était tombé. Je n’y étais pas, voilà comment les mots, de bouche en bouche, sont arrivés jusqu’à moi… »

… La nuit n’allait pas tarder à rentrer.

Depuis le pont de l’embarcadère, Artémis et Philibert observaient la manoeuvre pour décharger les boeufs. Fasciné par les palans au bout desquels des cordes suspendaient un animal tétanisé par la peur du vide, Artémis proposa à un marin un coup de main pour la mise à terre du bétail. En échange, quelques poissons aperçus dans un panier calé dans les roches feraient l’affaire.

« Une moque, c’est une mesure correcte, et vous n’aurez pas une sardine de plus. Celles-là sont très grosses. »

Et le marin poussa les deux jeunes vers le pont.

Une moque pour deux, l’affaire conclue comme une bataille à qui perd gagne ne fit pas plus de vagues. Les deux jeunes gagneraient des sardines appétissantes ; même si les mouches ronflaient autour.

De fortes senteurs remplissaient les narines, mais ne repoussaient pas les badauds habitués aux odeurs rudes. Certains, en haut des pontons, déambulaient, chapeaux vissés sur la tête, malgré l’heure tardive. Sur le rivage, entre les chaloupes, les boeufs parqués faisaient l’admiration des propriétaires en quête de bonnes affaires. La mer d’huile et la fraîcheur de la fin de journée semblaient calmer les esprits. Mais

pas celui du marin qui pressa ses deux nouveaux travailleurs. Il voulait quitter le port avant la nuit tombée. Le froid mordait ses joues et ses lèvres bleues de fatigue.

Artémis et Philibert s’activèrent pour le satisfaire.

Après le débarquement, les deux amis se rendirent sur la place du Gouvernement et empruntèrent la charrette d’un des promeneurs. Puis ils remontèrent jusqu’au Jardin du Roy, où ils la laissèrent. Mais, dans la foule présente, un dénommé Piondène connaissait Philibert. Il avait vu les deux jeunes sauter dans la charrette. Il héla son cousin, un dénommé Jim dit l’éberlué, que tout le monde pensait possédé, car ce dernier affirmait qu’il voyageait par la pensée.

« Regarde ! C’est bien Philibert, là-bas ? Je vais lui faire payer la fois où il m’a frappé ! »

Il dénonça donc Philibert, qui entraîna Artémis avec lui dans ses déboires.

Les voilà tous les deux arrêtés, jugés, reconnus coupables. D’après les dires des uns, des autres, ils furent conduits à La Providence puis à l’Ilet à Guillaume.

« Mais pourquoi l’Ilet ? Pourquoi ne les a-t-on pas emprisonnés à La Providence ? Momon aurait eu plus de facilité pour visiter Artémis.

— M’a Noémie ne se serait pas rendue à La Providence non plus. Elle croit qu’Artémis a disparu pendant les fortes pluies de 1863, en même temps que Léopold.

— Je ne comprends pas à quoi tient son obstination à déformer la réalité.

— Elle ne biaise pas. C’est le choc. Elle affirmait que le Bon Dieu la punissait. Retrouver son fils au pénitencier de La Providence ou de l’Ilet à Guillaume, pour une mère, c’est l’enfer. M’a Noémie n’en dormait plus. Je dis ça, parce que je voyais bien son chagrin, sa peine, sa déconvenue. Elle n’acceptait pas mon aide. J’étais moi-même bouleversé.

— C’est loin l’Ilet à Guillaume. Traverser les bois, grimper les montagnes. Il faut du courage pour monter là-haut.

— Avoir envie d’y aller, surtout. Autrefois, c’était un repaire de marrons. Ils s’y réfugiaient pour vivre en liberté. Aujourd’hui, nos jeunes sont là-haut et sont privés de liberté.

— Le monde à l’envers ! Un monde de fous !

— Je pense que l’épidémie de typhus a fait réfléchir les responsables de La Providence ! En transférant les gosses là-haut, ils les sauvaient de la maladie, de la mort.

— C’est un casse contour dans le chemin droit, alors ?

— Voir les choses sous cet angle équivaut à les arrondir, d’après moi. Car, isoler les jeunes dans les montagnes a créé d’autres misères, d’autres problèmes pour les familles.

— Quels genres de problèmes ? Emprisonné à l’Ilet ou ici en bas, à la geôle, dans les deux cas le jeune est privé de liberté.

— Tu as raison. Mais construire une prison dans une prison, dans les bois, c’est un double enfermement. Les religieux ont fait fort. Et n’oublions pas que ce sont les marmailles qui ont transpiré, sué, pour dresser leur propre prison.

— C’est assez incroyable comme idée : construire sa propre prison.

— Moi, je trouve que c’est une double, une triple peine pour nos jeunes que d’être enfermés dans les montagnes. À l’Ilet, toute injustice devient démesurée ! »

La démesure ! Jean Élio est surpris et intrigué. Les mains de Pa Tangrain tremblent. Il tâte ses poches, s’agite, et dans sa voix, les trémolos, il essaie de les refouler :

« Voir les montagnes qui sont belles, et ne pas pouvoir les admirer, c’est une punition ! Car, là-haut, j’y suis allé, je peux donc le dire, on passe son temps à les détester, elles nous encerclent, elles vident nos têtes. On ne voit plus qu’elles, immenses, imposantes… écrasantes. Encore une punition ! Car les sommets doivent nous élever, pas nous écraser ! Nos enfants, même délinquants, ne méritent pas d’être envoyés dans cette geôle. »

Sur ces mots, Pa Tangrain se lève et décroche un goni du tamarinier de l’Inde sur lequel il était suspendu. Jean Élio l’observe. Ses gestes sont vifs, et en moins de deux, il récupère du tabac, il le roule, et les volutes s’envolent.

Puis, il reprend :

« J’ignore si c’est le hasard ou pas. Mais dans l’année où ton père a disparu, les frères du Saint-Esprit et du Coeur de Marie ont acheté le terrain en friche, à l’Ilet. Les religieux pensaient que dans les bois, dans la nature, ils mettraient nos marmailles dans le droit chemin.

— D’où tiens-tu ça, toi ? En plus, là-haut, il n’y a pas de chemin !

— Justement, ils comptaient sur la force de nos jeunes pour construire une route reliant l’îlet à La Montagne. Si tu voyais les montagnes autour du pénitencier ! Ça fait froid dans le dos. Le silence, et soudain le tapage des coups de pics sur la roche.

Comme je te l’ai dit, j’y suis vraiment monté, un jour. J’entends encore les pics qui tapent. Et paf, la roche qui roule et bascule dans la rivière, en contrebas. Mon coeur saigne quand j’y repense.

— Je suis désolé, Pa Tangrain, je ne voulais pas réveiller les douleurs…

— Non mon garçon, ne sois pas triste. Les douleurs, je vis avec. Tu veux que je te dise pourquoi je suis allé voir ce qui se passe là-haut ?

— Raconte-moi Pa Tangrain. Mais tu n’étais plus tout à fait en état pour ce genre d’exploit !

— Il y a quelques années, j’avais la force, le courage, et surtout l’envie que les choses marchent autrement. Alors, j’y suis monté. C’était un an après l’arrestation d’Artémis… Je voulais être sûr qu’il soit en sécurité, là-haut. Mais je ne l’ai pas aperçu, hein ! Pas même son ombre. »

Pa Tangrain se tait. Ses paupières tombent, son visage se ferme. Évoquer le passé convoque parfois les douleurs que l’on croit oubliées.

Cette fois-là, s’il avait retrouvé Artémis, il serait vite redescendu apporter la nouvelle à M’a Noémie. Pour qu’elle se fasse une raison. Pour qu’elle admette la réalité. Artémis reviendrait après avoir purgé sa peine, cela valait mieux que de supporter l’idée d’un grand départ, le non-retour, le passage au-delà des étoiles.

Jean Élio observe les doigts aux ongles jaunes de Pa Tangrain. Ils tremblent quand ce dernier évoque cet épisode qu’il n’a pas élucidé.

Le jeune homme se souvient que son frère et lui étaient proches du vieil homme. Ce dernier n’hésitait pas à s’opposer à Léopold, lorsqu’il était un peu trop sévère avec eux. Mais jamais il n’aurait pensé que Pa Tangrain aimait Artémis autant que lui. À l’époque, il lui semblait être le préféré, son garçon de coeur, comme il le répétait, les jours où le vésou déliait sa langue.

« Tu aimais beaucoup Artémis. »

Pa Tangrain ne relève pas l’affirmation.

Puis, ce dernier continue :

« Quand je suis monté là-haut, les gosses avaient déjà construit une chapelle en bois de natte, et un bâtiment pour héberger tout le monde, prisonniers comme religieux. Et ils avaient commencé à paver la route.

— Artémis serait toujours à l’Ilet à Guillaume, tu crois ?

— Souvent le soir, je me dis : il vaut mieux qu’il soit dans la geôle que nulle part.

— On est en 1879, Pa Tangrain. Ce n’est pas possible qu’il soit encore en prison, quinze ans après avoir été condamné. Et condamné pour quoi ? Il n’a pas tué, il n’a pas volé ! Il a emprunté une charrette, que l’on a retrouvée aux abords du Jardin du Roy !

— Il était là-haut, une première fois. On l’a relâché une première fois. Parce que je l’ai vu, sans jamais pouvoir lui parler, pendant les cinq jours qu’ont duré les émeutes de Saint-Denis.

— En quelle année c’était ? Tu t’en souviens ?

— Oui, comme si c’était hier. En 1868, en fin d’année. J’ai même essayé d’approcher encore M’a Noémie pour lui dire que j’avais aperçu Artémis, mais elle m’a rejeté comme un malotru. J’ai toujours voulu l’aider, Jean Élio. Jamais elle n’a accepté mon soutien. »

Jean Élio ne sait quoi répondre au gramoune. Il n’est pas venu pour découdre ou recoudre la relation de Pa et M’a. Il aurait bien tenté la réconciliation, mais à une autre occasion, se promet-il. Le temps presse, sa femme Francélia lui reprocherait son rendez-vous manqué avec l’enfant tant désiré, qui fera de lui un père.

« Je suis bien désolé par la réaction de momon envers toi, Pa Tangrain. Je lui parlerai à mon retour. Nous étions une famille, avant que toutes ces disparitions ne viennent semer le trouble entre vous. Je suis vraiment accablé. »

Jean Élio croit apercevoir une larme dans les yeux du vieux bougre. Pa Tangrain détourne la tête. Son passé, remué à coups de pelle, lui appartient.

Il se reprend et continue :

« Lors des émeutes, Artémis était à Saint-Denis. J’ignore pendant combien temps il a purgé sa peine d’avant. Mais il a pris part aux émeutes. J’y étais aussi. »

Jean Élio ne peut retenir sa surprise :

« Tu fais partie de l’histoire de Saint-Denis, Pa Tangrain !

— Peut-être. Quand on vit seul, on peut se permettre d’aller et venir à sa guise. Je ne m’ennuie pas.

— Et alors, de quelle façon as-tu participé aux évènements de Saint-Denis ? Moi, j’en ai entendu parler de loin. Maintenant, je m’en souviens, j’étais dans la cour Desbassyns, au Chaudron, j’aidais à replanter les semis de canne à sucre. Et Francélia, mon madame, se trouvait à la case, au Ruisseau des Noirs. Elle, elle ne sortait pas, elle craignait pour sa sécurité.

— Elle a eu raison de rester chez elle, car dans les rues c’était le désordre. Imagine un peu, plus de deux mille personnes dans les chemins ! J’ai d’abord aperçu Artémis devant l’évêché. Comme tout le monde, il criait « À bas les Jésuites ! À bas La Malle ! »

— Mais que faisait-il à cet endroit ?

— Comme beaucoup d’entre nous, je crois qu’il a été révolté par l’attentat à la pudeur sur un fils de négociant, impliquant le directeur du journal La Malle . C’est ce qui a mis le feu aux poudres, d’après moi.

— Et tu as pu approcher Artémis, ou lui parler ?

— Non, il y avait beaucoup trop d’agitation. D’ailleurs, plus tard, alors que je le cherchais, on m’a dit qu’il se trouvait parmi les personnes qui ont saccagé l’établissement des Pères du Saint-Esprit à La Providence. Les manifestants en voulaient non pas au pénitencier, ni à l’hospice pour les vieillards, mais à l’école

professionnelle. Qui faisait de la concurrence aux particuliers, d’après eux. Les forces de l’ordre sont intervenues. Attaquées à coup de pierres, elles ont riposté par des coups de baïonnettes. Il y a eu des blessés. Et des arrestations.

— Et tu penses qu’Artémis aurait pu être parmi les personnes arrêtées ?

— Je l’ignore, mon garçon. Le lendemain, dans l’espoir de le revoir, je suis allé assister à la revue de la milice sur la place de l’Hôtel de Ville. C’était la confusion totale. Des badauds disaient que la revue était annulée, d’autres affirmaient que le

gouverneur Dupré l’avait reportée. Il y avait des cris, du désordre, les soldats ont mis la foule en joue. Je n’ai pas compris pourquoi ils nous ont chargés, nous étions désarmés, mais le fait est là, il y a eu des morts, des blessés, et des gens traumatisés.

— Pa Tangrain, ce qui s’est passé me fait froid dans le dos ! Le sang a coulé dans les rues de Saint-Denis !

— Pour ma part, je n’avais jamais encore assisté à de tels débordements. Il y avait des troupes en position à chaque coin de rue. Derrière l’hôtel de ville, à La Providence. Au collège des Jésuites, devant la prison. Partout.

— Pa Tangrain, crois-tu qu’Artémis pourrait faire partie de ceux qui sont morts au cours de l’émeute ?

— Non, Jean Élio, ce n’est pas possible. On connaît les noms de ceux qui ne se sont pas relevés. Le cousin de mon grand-oncle appartenait à la milice. Il m’a assuré qu’Artémis ne comptait pas parmi les victimes. Mais le fait est que j’ignore où il a disparu. J’ai perdu sa trace pendant les émeutes.

— Il avait dix-neuf ans, alors. Cela fait donc onze ans que tu n’as plus eu de ses nouvelles.

— Oui, Jean Élio. Onze ans c’est long, c’est une vie gâchée. Vous faisiez la paire. Moi aussi, j’espère le voir réapparaître. Comme toi, après toutes ces années. »

- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Comment se produit une chute, dans la ravine, sur des troncs, sur la mousse des bois, sous la pluie, dans le froid ? Jean Élio pourrait décrire cette incontrôlable perte des repères, la crainte de la blessure grave, celle de ne plus pouvoir se relever ; l’odeur chaude et âcre si particulière de la terre. Elle s’immisce sous le crâne, à jamais, et rappelle à l’homme combien le sol doit être ferme sous ses pas avant d’envisager les conquêtes, quelles qu’elles soient.

Or, ce soir-là, Jean Élio avait douze ans. Et la peur au ventre. Il ne sentait plus son pied, ou sa jambe si l’on veut localiser la douleur qui ne l’a plus tout à fait quitté depuis. À force de creuser sa chair, elle est devenue une part de lui-même.

N’affirme-t-on pas que les plus grandes souffrances sont celles de l’âme, pas celles du corps ?

Lorsque son membre lancine, Jean Élio affirmerait le contraire. Cependant, chaque pas le ramène non à sa chute, mais à l’énergie puisée en lui, et dont il ne se serait pas cru capable, avant de tomber. Il s’est redressé cette fois-là, il pourra se remettre debout quoi qu’il arrive, désormais.

Se relever, en s’appuyant sur son courage et sa volonté, signait pour lui le début de la maturité, de l’indépendance, de la liberté.

Libre et seul, il se débattait, en arpentant les sentes ; mais il n’était pas désemparé.

M’a Noémie ne peut s’empêcher de frémir lorsqu’elle imagine, à travers le récit de son fils, la terrible nuit où il s’est enfui pour échapper à l’enfermement. Un soir où le danger et l’inquiétude veillaient, tels le destin et la lune, au bord des routes.

Pour chasser les larmes qui pointent, elle se dépêche de lancer :

« Jean Élio, tu cavalais comme un cabri, autrefois. Dans les roches, dans les bois. Te voilà revenu, certes plus fort qu’avant. Avec femme et bientôt avec enfant. Mais avec ta jambe amochée, comment fais-tu pour travailler la terre ?

— Lorsque je suis arrivé dans la cour Desbassyns, au Chaudron, je ramassais les fruits et les légumes, à longueur de temps. Je me débrouillais avec la douleur. Aujourd’hui, je m’arrange avec ce que m’offre la vie. Je cours, si je peux m’exprimer ainsi, dès qu’on m’appelle. Jean Élio peut-il porter un lourd panier de patates ? Oui, mon bon monsieur. Jean Élio peut-il charroyer deux seaux d’eau jusqu’à l’habitation de monsieur Untel ? Oui, ma bonne dame.

— Tu vis de peu, à ce que je vois. Ton père grattait jusqu’au fait-noir. Son travail rapportait peu, mais nous avions de quoi manger.

— Momon, la terre, c’est elle qui donne à manger. Pa l’entretenait pour que cela nous profite, à nous. Son courage était dans ses mains…

— Et toi, tu offres le tien à des Blancs, en échange de l’argent.

— Je transpire, je sue, je gratte, et parfois cela me rapporte juste de quoi rester digne, momon. Être assis à regarder le vent dans les branches des arbres dérange ma tête. Moi, je veux bouger, tant que je peux, travailler, donner un coup de main. Et gagner la considération des autres.

— Tu as du courage plus que je ne crois, alors. Dans mon souvenir, tu ne rechignais pas à la tâche, mais tu étais plutôt chétif. Pas comme Artémis.

— Je sais, momon. Artémis a avalé la moque pleine de lait, et moi j’ai croqué la moque vide.

— N’en rajoute pas, Jean Élio. Mais si tu veux avancer, il te faut connaître ta vraie valeur. Et tes forces, aussi. Tu crois que tu vas sauver le monde si tu ignores si tu es une fourmi ou un boeuf ? Les deux travaillent différemment. Alors, tes capacités, tu

dois les éprouver avant de te lancer dans le bassin, mon garçon. Fie-toi à mon jugement, Léopold t’aurait enseigné la même chose.

— J’ai changé, momon.

— Forcément ! L’arbre grandit, puis donne des fruits. L’enfant, pareil. Et le courage le transforme en homme. Et s’il n’a ni volonté ni courage, la vie ne le change en rien du tout. »

Jean Élio croit entendre son père. Sa jambe, celle qui lancine, tremble. Il l’attrape à deux mains. Il a chaud. Il est crispé.

Francélia intervient :

« M’a Noémie, ce n’est pas Jean Élio qui est faible, c’est la fatalité qui a rajouté des tours à ce qu’il pouvait supporter. Ceux qui ont fui ne sont pas moins vaillants que ceux qui sont restés. Regarde ton fils, il est plié et il résiste, non pas pour se plaindre des manques de vos deux vies, mais pour donner à son enfant, une chance de connaître sa grand-mère.

— Et ça, ça tient du courage, crois-tu ? Je vois que c’est toi, Francélia, qui pousses, qui tires. Et lui, il fait quoi ? C’est à lui de me montrer ce qu’il a dans le ventre. »

La voix pique l’échine de Jean Élio. Il se lève et sort. Ce ton-là, après ces années, il n’ignore pas qu’il est capable de culbuter dehors l’homme le plus fort ; et dans son souvenir, c’est l’image de son père qui apparaît.

« Momon, assez ! Assez ! » crie une voix dans sa tête. Cette voix, ce fantôme qui l’étrille parfois, ne franchit pas, malgré le désordre qu’il fait, les portes de ses lèvres.

Restée à l’intérieur, Francélia ne se laisse pas faire :

« M’a Noémie, pour toi le courage de Jean Élio vaut peut-être deux pièces pleines de trous. Mais, il avait douze ans. Il a réagi comme un marmaille. Et s’il est là, à cette heure, cela montre bien qu’il a été capable de résister aux vents, au froid, aux mauvaises rencontres, aux manques. Jean Élio est un homme courageux. Tu sembles penser le contraire. Mais le courage, c’est lui ! »

— Alors, appelle-le, ton brave, ton homme ! Demande-lui de s’asseoir à côté de moi. Demande-lui de me ramener Artémis ! »

Dans sa voix, les fêlures, les blessures non soudées, suintent. Francélia pose sa main sur celle de la vieille femme. Elle tremble un peu ; et l’autre, davantage si l’on considère son âge.

« Sois raisonnable, M’a Noémie. Après toutes ces années, sous quelle roche espères-tu que Jean Élio débusque son frère ? »

Dehors, un gros nuage. Le soleil décline. Le jour s’assombrit. Jean Élio se cale par terre, contre le tronc du manguier. Les bras ballants, il gît ; ses ressentiments, pareillement, minent son âme.

Il a tout entendu.

Et sa femme qui le défend, et sa mère qui le pourfend.

La voix de son père, elle résonne dès que le silence s’installe en lui. Dans les ravines, les jours où ils allaient ramasser des branchages, elle était le murmure du vent. Et là, les paupières closes, la tête penchée contre le pied de bois que Léopold avait arrosé, autrefois ; il l’entend qui chuchote en même temps que son souffle se calme. La voix, elle est la pluie qui tapote les feuilles, la terre, et gonfle la rivière ; elle vivifie. Et son père, le drapeau qui claque, qui le réveille, qui le rend fort. Si ses traits passent, son rire, il sonne encore, claire cascade qui se mêle au chant de l’oiseau.

« Ta mère, entend-il lui dire, il ne faut pas la contrarier. Sinon, en tout temps, à toute heure, elle lancera la foudre contre toi. Pas sa colère, non, mais une espèce de rancoeur qui te titillera, qui te poursuivra, qui t’empêchera d’avoir la tête légère, sur la paillasse. »

Aussi, Jean Élio n’a-t-il jamais mécontenté M’a Noémie. Quand il s’est enfui, et qu’elle l’a vu, la poule sous le bras, il ne l’a pas affrontée non plus. Les menteurs, ils dévalaient, ils tempêtaient derrière lui. Le voleur c’était lui. Il était brisé. Comment crier quand la foule vous montre du doigt ?

Mais, aujourd’hui, elle ne le poursuit pas et sa mère ploie sous le poids des ans. Elle ne pourra plus le rattraper, s’il court ; et lui ne peut plus fuir, à cause de Francélia et de son ventre, dont il s’apprête à recueillir, à accueillir le fruit. Enfin !

Alors, Jean Elio calcule le chemin parcouru. Continuer à courber l’échine ou franchir le pas de porte de la case de M’a Noémie, qu’il a désertée, autrefois ? À présent qu’il est rentré, il ne va pas disparaître, encore. Cela ne ferait que différer l’heure où son fils lui demanderait des comptes. Où se trouve sa grand-mère, la racine de l’arbre qui l’a fait naître ? Demeurait-elle au bord des ravines où grouillent les têtards ou bien près de l’océan, là où les barques, retournées sur les roches, ne flottent que par temps d’embellie ?

Sa hantise, à présent ?

Que son enfant ignore s’il doit vivre la vie de la fourmi ou celle du boeuf, celle de l’herbe ou celle de l’arbre chargé de fruits, celle des nuages poussés au gré du vent ou celle de la rivière qui chante et disparaît en mer. Car, toutes sont différentes. Et, elle a raison, Ma Noémie, se connaître permet d’en jouir pleinement.

Jean Élio se lève et retourne dans la case.

Les deux femmes sont là. Elles n’ont pas bougé. Elles l’attendent. Sans doute savent-elles qu’il n’irait pas bien loin. Francélia attrape la main de Jean Élio. Elle est froide, mais qu’importe, elle ne la lâche pas.

« Jean Élio, M’a Noémie accepte de quitter cet endroit, ses souvenirs. Pour emménager chez nous. Dans la paillote, à l’arrière de la cour. »

Jean Élio ne réagit pas. Francélia continue :

« Nous ne pouvons pas la laisser ici, à penser, à croire qu’Artémis reviendra. »

M’a Noémie l’interrompt :

« Francélia, dis-lui la condition. »

— Quelle condition ? demande Jean Élio.

— Artémis. M’a Noémie voudrait que tu te lances à sa recherche. Comment peut-on disparaître sans laisser de traces, dans un si petit pays ? »

La vieille femme reprend, résignée :

« Tout ça c’est le passé. S’il n’a pas retrouvé son père, qu’il rentre quand même ! Il n’y a que les fous qui tournent en rond. »

Jean Élio la regarde. Pauvre momon ! De qui parle-telle ? À force d’évoquer les fous, elle finira comme eux.

« C’est bon. Il me faut réfléchir. Je vais marcher un peu, au bord de la mer.

— Ne tarde pas, alors, Jean Élio. Nous devons rentrer avant la nuit. »

L’océan, à quelques pas.

Le passé que l’on ressasse. Les vagues qui tapent.

Qui vont, qui viennent.

Le soulagement.