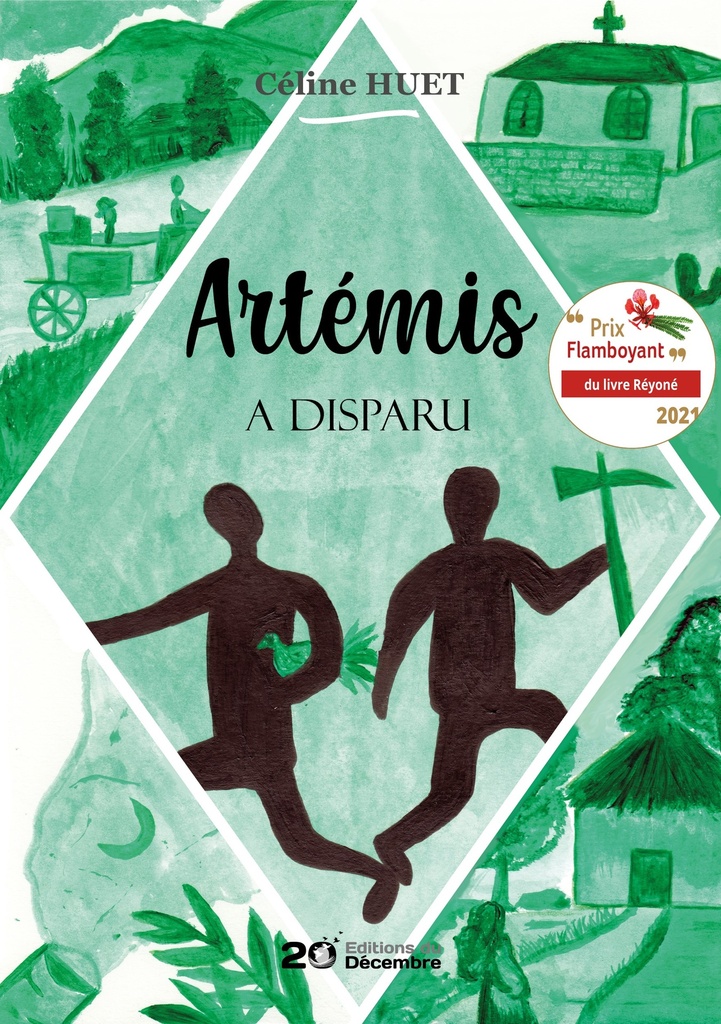

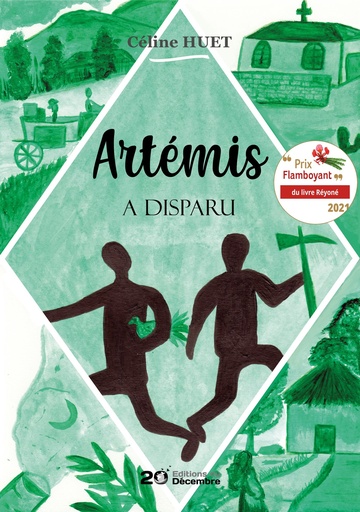

Artémis a disparu

Editeur : Les Editions du 20 Décembre

Auteur : Céline HUET

ISBN : 979-10-92429-32-9

| Mis en ligne par | Lectivia |

|---|---|

| Dernière mise à jour | 27/05/2024 |

| Temps estimé de lecture | 2 heures 12 minutes |

| Lecteur(s) | 5 |

Partager ce cours

Partager le lien

Partager sur les réseaux sociaux

Partager par email

Veuillez s'inscrire afin de partager ce Artémis a disparu par email.

1. M’a Noémie

« Parfois je chante dans ma tête un petit air

que personne n’entend, ni les oiseaux,

ni les poissons, ni les grands tamarins frémissants. »

Monique Mérabet, L’île du non-retour

La pluie. Puis, l’avalasse. L’opaque brume enveloppa le bois et les habitations après le déluge. M’a Noémie se releva, devant le pas de porte de la case de bric et de broc. L’eau suintait des parois, révélant les noeuds des charpentes tordues, et les larges trous de la tôle ayant vécu des heures à lutter contre la rouille et les coups. La chute avait été rude. Heureusement, la vieille femme avait des ressources, des ressorts tombé-levé, des envies de jouer des tours à la mort qui rôde.

La voilà à nouveau sur pied.

L’eau sillonnait la terre. M’a Noémie écarta les bras, pareille à l’oiseau blessé qui s’appuie sur ses ailes tandis que le monde autour vacille. Ses yeux sombres se voilèrent. Son corps s’agita, mais nulle peur ne la tourmentait ; car la gramoune, forte et raide comme le bambou, ne craignait ni la solitude, ni les hurlements du vent dans le feuillage frémissant. N’était-ce pas elle, celle qui, un soir de début d’année, alors qu’un tremblement de terre secouait le quartier, alla de case en case rassurer ses voisins réveillés en sursaut ? Pareillement aux autres nuits, elle ne dormait pas, le sommeil étant une denrée rare passé un certain âge.

Elle papotait avec la lune prisonnière du bac d’eau près du mûrier.

Ô lune, que ta lumière éclaire les pas de mon garçon. Qu’il me revienne avant que je ne sombre, avant que je file rejoindre derrière le rideau de nuages et la plaine de moutons gris, la rive des rêves. Ô lune, toi qui visites mon âme à la ramasse, ma tête fatiguée, vide, en peine, ramène mon fils, et que je ne meure pas, sans l’avoir revu au moins une fois.

La lune, elle l’avait apprivoisée et capturée. La crainte ne se niche pas sous la peau de la femme capable de réaliser un tel prodige. L’astre revenait chaque soir noyer son chagrin avec elle, dans le bac plein d’eau près du mûrier. Il avait su depuis

longtemps calmer ses doutes, ses désillusions. Mais, jamais il n’avait réussi à combler le manque de son fils disparu lors d’un terrible cyclone.

C’était pendant la nuit que la vie avait basculé.

L’an 1863, une année de fin du monde. De son monde. Un 2 février. Ou un 14. Ou un 21. Les dates importent peu face à la douleur qui lancine et réveille les morts. M’a Noémie ne s’en rappelait plus précisément, mais le mois avait commencé sous la pluie, ensuite, les jours avaient défilé, sous des trombes, dans la moiteur de l’été.

Sous le déluge.

Pareille à l’eau qui coulait sans amasser mousse, ses pleurs ne guérissaient guère ses souffrances.

Tant de nuits ; tassée sur la paillasse mouillée, à attendre.

Et son homme, et le fils parti à la recherche du père.

Lors de cette nuit manquée, malgré la force, la foi, et toutes les énergies dont on voudrait qu’elles nous portent, M’a Noémie ne trouva en elle aucune once de courage pour s’occuper de ses affaires. Enceinte et ronde, pleine lune dans le bassin, elle criait sur la paillasse. Que sorte de ses entrailles la boule soudainement pesante qu’elle désirait de tout son être, vomir !

Alors, des filets de sang lâchèrent entre ses cuisses le déluge de la délivrance.

Sur le lit, le coeur en pâte, la bouche en bave, elle gémissait. Ainsi, sa vie se résumerait à ce nouveau-né mort avant d’apparaître, entre ses jambes ? À Artémis, son autre garçon ? Elle se l’imaginait trempé avant de fondre, puis de disparaître sous la pluie. Et à Jean Élio, le jumeau d’Artémis, sa déchirure ?

Depuis si longtemps en fuite, ses traits s’estompaient, sous son crâne. Elle les aimait, ses enfants, ces bouts d’elle-même ; elle les aimait autant que sa peau, qui depuis, se craquèle.

Qui a dit qu’une mère n’oublie pas la mine grave, joyeuse ou attristée de ses enfants, et leurs cheveux et l’étincelle au fond de leurs yeux ?

Elle, M’a Noémie, l’esprit ravagé par la douleur et les doutes, elle avait tout escamoté.

Exceptée la vision de son fils fuyant, affolé.

Un soir, Jean Élio revint d’une escapade en ville, une poule sous le bras. Il courait si vite qu’il avait dépassé l’entrée de leur demeure, sans s’arrêter, et manquant de s’étaler dans les galets glissants et la poussière. D’autres, bâtons et hargne dans leurs poings, le pourchassaient. Voleur, criaient-ils.

Voleur ! Voilà un mot détestable qui, aujourd’hui encore, cognait sous ses arcades, entremêlé dans les fils tordus, dans les souterrains, dans sa tête. Son fils — qui la soulageait pour les travaux domestiques — pourquoi aurait-il volé une poule alors que derrière la case, au fond de la cour, là où traînaient pic et pioche de Léopold, son homme, coqs, canards, pintades picoraient à même la terre ?

Voleur ! Elle avait croisé son regard, et sa frayeur. Depuis lors, sous son crâne, il cavalait, et sa silhouette fonçait à la même vitesse que ses traits se désagrégeaient. Et ce mot insupportable, lancé à la volée, il restait planté dans sa chair, il lancinait, il

hurlait, il broyait son palpitant. Comme la lame d’un poignard dans le dos d’un candide.

M’a Noémie cligne des paupières. Le seau, et ses fissures où la lumière suinte. À bout de bras, elle lève le récipient et récupère l’eau dans le bac calé contre le mûrier. L’arbre croule sous les fruits roses et noirs. Le sol est glissant, elle s’agrippe à la charpente à nu, en bois de natte, de la cuisine en paille.

À cause des années, ou des forces qui s’amenuisent, M’a Noémie a roulé une roche contre la citerne. Une roche qui sort de l’ordinaire, ses pieds calleux en épousent la rugosité. Une roche qui compte et conte, M’a Noémie le croit. Et, malgré le balancement léger de l’appui qui tape contre la réserve pleine d’eau et le claquement sourd qui tonne, la voilà rassurée. D’ailleurs, lorsqu’elle est quasiment vide, elle tinte

clairement ; et le son aigu à ses oreilles annonce la fin des bons jours.

Elle devra, elle ne l’ignore point, se contenter de ce dernier seau ; puis attendre la pluie, la providence, la chance, et patienter jusqu’à plus soif. Car, malgré son désir et sa volonté, elle ne peut se pencher davantage au-dessus du bac pour y puiser au fond, l’offrande du ciel, ni s’y plonger pour y rejoindre l’eau désormais froide du passé.

Autrefois, Léopold avait lancé sur la branche du manguier proche de la cuisine, une corde au bout de laquelle dansait, dès qu’on le lâchait, un récipient en fer blanc. L’arbre aidant l’homme, grandement facilitées furent les tâches et les corvées d’eau

pour le bain. Il suffisait de plonger le seau dans le bac, puis de le tirer à la bonne hauteur, et de le renverser dans la bassine posée au sol. Cependant, cet ingénieux système se perd dans sa mémoire ; car le cyclone de 1863 n’a pas seulement escamoté de sa vue son mari, et son fils parti à la recherche du père. Il terrassa aussi le manguier qui chavira la citerne, noyant en contrebas la cour, recouvrant de

boue l’allée de galets menant jusqu’au barreau de bois sec.

Un déboulé de dominos, une lame de terre, des feuilles mangeuses de souvenirs ; et sa vie s’écroula. Si elle a réussi à remettre le bac debout, le manguier lui, il trône encore, débarrassé de ses branches qui posaient un voile d’ombre fraîche sur l’habitation.

Depuis, au fil du temps, l’arbre, vaincu, généreux, utile, finit sa saison sous le feu des marmites, dans la cuisine.

À quelques mètres de là, le barreau a résisté à l’usure et à tous les temps. Les beaux et les mauvais. Est-il un luxe ostentatoire dans ce lieu rustique ? Il n’en reste pas moins le témoin des jours tranquilles. Léopold, dans le temps, avait érigé des barricades en bois autour de sa demeure, puis attaché le portail, à l’aide de fils de vacoas séchés, aux deux poteaux dressés à l’entrée de la cour.

Dans les alentours, on les comptait sur les doigts d’une main, les habitations aux entrées remarquables ; et ce barreau-là représentait la marque du passage dans l’existence de M’a Noémie, de celui qui déposa deux garçons, dans sa case, comme un babouque au plafond larguant ses petits.

Lorsque son humeur est chagrine, M’a Noémie ressasse ses pensées. La mauvaise herbe qu’elle mâche entre ses chicots est coriace. Sans doute, Léopold l’imaginait forte et solide pour la laisser seule avec la marmaille.

Lui, il avait été esclave, puis affranchi peu après la venue de Sarda Garriga, le commissaire de la République à Bourbon. Dès qu’il fut libre, la première action qu’il entreprit de mener à terme fut de s’approprier et de fermer l’espace autour de lui. De protéger les alentours de sa petite parcelle avec des branches patiemment taillées, ramassées dans le bois jouxtant le bord de la ravine, à quelques mètres de

son habitation. De marquer, de délimiter son terrain, de récupérer quantité de plants, de plantes pour faire face aux manques supposés ou à venir que la liberté apporte. Ou pour combler l’appréhension du vide autour de lui.

Certains jours, il se demandait comment vaquer, sans l’âme du maître planant au-dessus de lui.

Comment se débarrasser du sentiment d’être surveillé lorsque l’on a été brimé, bousculé, battu tantôt avec des mots mauvais, tantôt avec le bâton ?

La sensation d’être l’herbe qui se détend après le passage de bottes libérait son corps.

Dans la douleur.

Cependant, il ne voulait pas être l’herbe ni enfiler de gros souliers, il souhaitait justement vivre.

Loin d’être un fainéant, il releva vitement tête et manches. Désormais, il gèrerait, il utiliserait son huile de coude selon fatigue, humeur, et à sa guise. D’après lui, il respirait le même air qui chaloupait, qui balançait les feuilles des arbres. Il esquissait parfois des pas de danse avec son pic et sa pioche, sous le vent de la liberté, avant de plonger ses mains dans la terre, pour la travailler. Souvent, pour soulager les corvées à femme et enfants, il s’éloignait dans les bois alentour, pour ramasser ce que la providence posait sur son chemin. Jusqu’à cette nuit d’éclairs,

d’orages, de pluies qui effacèrent ses traces.

Plus tard, M’a Noémie apprit que le cyclone avait emporté les ponts de marine.

Le Barachois à Saint-Denis avait été en partie démoli. Partout, les cultures arrachées, les toits envolés, les animaux noyés ou crevés. En mer, les désastres faisaient écho aux destructions sur terre.

Mais, le malheur, difficile de le projeter sur lessiens ; aussi, elle gardait confiance. En effet, tant qu’elle n’aurait pas constaté le sort que le ciel avait réservé à son homme et à son garçon, Artémis, elle croirait dur, non pas comme fer, mais suffisamment

pour espérer les revoir un jour.

Son fils, surtout. Car Léopold, bien qu’elle l’aimât, elle avait fini par considérer leur affection par le prisme étroit, froid, bancal, de ses ressentis.

Peut-être n’avait-elle pas eu suffisamment d’atours pour réussir à le garder auprès d’elle ?

Son ventre qui grossissait alors qu’il ne voulait plus d’enfants l’avait-il poussé à s’enfuir ?

Serait-ce leur dispute de l’avant-veille qui avait capoté leur entente dans la mare à crapauds ?

Pour la énième fois, Léopold lui reprochait le nez plat d’Artémis, une particularité ne se retrouvant ni chez elle ni chez lui. « Mais, ça, c’est l’affaire du Bon Dieu, avait-elle répliqué. C’est lui qui façonne, et nous devons nous incliner devant le cadeau du ciel. » Cependant, Artémis, qu’elle avait contraint à sortir sous les bourrasques, quelles raisons avait-il pour disparaître ? S’était-il enfui avec son père ?

Comme la mauvaise herbe tondue repousse à la moindre pluie, les questions ressassées l’empêchaient de dormir, d’être sereine.

Heureusement, la lune veillait. Grosse, et pleine de sa lumière douce et chaleureuse, jusqu’à l’aube.

À présent, deux silhouettes arrivent, hésitantes, devant elle. Son regard est happé par le fil de fer, un homme au sourire crispé. Il se précipite, il claudique, il comprend qu’elle se trouve saisie, en le voyant. Les paupières embuées de larmes, le souffle haletant, tel le chiot retrouvant son maître, il est tout tremblant.

Il lui prend les mains. Elle se redresse. Abasourdie.

« Aou sa, Jean Élio ? C’est toi, mon garçon ? »

Il dit oui avec la tête. La gorge nouée, tout son être répond pour lui.

Il n’est guère loquace, et pourtant c’était une de ses qualités, cela s’entendait et se voyait lorsque la cour résonnait sous le rire de Léopold et les remarques des jumeaux. Quand ils étaient réunis près du foyer, pendant que l’odeur du repas affriolait la famille entière. Ou bien encore, quels que soient l’heure et le temps, Jean Élio tirait les mots de sa bouche, pareillement à son père, à son frère, et les lançait à la ronde, sans manières.

La femme qui l’accompagne les rejoint et les observe, les mains sous son ventre rebondi. Elle a les jambes qui flanchent. Force, courage, audace, elle en avait à foison avant de se retrouver face à M’a Noémie ; et la voilà aussi flasque que les flaques qu’elle ne peut éviter, sous ses pieds.

M’a Noémie a perçu la démarche clopin-clopante de Jean Élio, mais elle n’en cherche pas la raison, elle souffre, elle ne désire point augmenter son fardeau à elle, et son embarras à lui.

« Momon, annonce Jean Élio, la voix grave, voici Francélia. Mon madame. La mère de mon enfant. Bientôt, j’aurai un garçon. »

Un fils ? Les yeux de M’a Noémie s’attardent sur le ventre pointu de la jeune femme. Une calebasse proéminente, promesse d’espérance et de richesse. Le futur père a une belle intuition, oui. Mais elle, elle a la connaissance, et à vue de nez, et sans provoquer le ciel jusqu’à assurer qu’elle mettrait sa main au feu, elle se dit qu’ils sont au moins deux, là-dedans.

Puis ils la soutiennent et se dirigent vers l’entrée de la case.

Dehors, le soleil tape ; à l’intérieur, il fait sombre. Les visiteurs clignent des yeux. Les masses se précisent, les détails s’affinent. Le décor, figé comme si le temps s’était arrêté le jour où Jean Élio s’était enfui. Il avance le banc au milieu de la pièce, en face d’un fauteuil en bois dont l’un des bords, dépourvu de pied, est posé sur un billot. Il aide M’a Noémie à s’installer dans le fauteuil : elle ressemble à la reine dont il craignait autrefois autant la colère que le jugement. Il la sent tendue, quoique soulagée de le revoir. Enfin, c’est ce qu’il espère, au fond de lui.

Elle parle la première :

« Jean Elio, tu es un homme, maintenant. Depuis tout ce temps. Et ton madame, Francélia… Francélia. »

Sa voix se perd dans l’agitation, dans le bruit des meubles déplacés. Elle plonge son regard dans celui de l’étrangère. Puis, elle reproche à son fils de ne l’avoir pas prévenue de sa visite ; elle aurait tué une poule, en l’honneur de la femme qui détient son espoir d’être père.

Au cas où elle n’y aurait pas prêté attention, à présent Francélia l’annonce encore, pour que les choses soient comme l’eau limpide que la roche filtre :

« M’a Noémie, je porte l’enfant de Jean Élio. J’ai demandé qu’il retourne chez toi. Pour nous présenter, mon enfant qui arrive, et moi-même. Surtout, je voulais te connaître, M’a Noémie. Et demander ta bénédiction pour cet enfant que nous espérons depuis très longtemps. Jean Élio me parle souvent de toi. Et de son frère, Artémis. De son père, tous les jours. De sa famille, alors. »

M’a Noémie ferme les paupières.

À quoi pense-t-elle ?

L’étrangère ne lui est pas antipathique, non ; mais se retrouver tout d’un coup si nombreux dans sa case, alors qu’elle avait apprivoisé la solitude, le silence, l’amertume, est aussi baroque que d’observer l’huile et l’eau qui se séparent après l’émulsion — même si elle ne les reçoit pas à contrecoeur. D’ailleurs, elle a prié tous les jours pour que son fils revienne, pas seulement lui, mais ses deux garçons. Et voilà que la chance lui ramène un homme, attaché à une femme qui porte son petit-enfant à naître.

Elle leur donnera sa bénédiction ; cependant, prudente ou superstitieuse, ou s’appuyant sur ce qu’elle a vécu, elle ne voudrait pas prendre ce ventre pour de l’argent comptant. Mais, comment faire fi des présents, inattendus, grandioses, inespérés, qu’offre la vie ? Elle est sous le choc. Sortir, respirer dans le vent, sous les arbres, devient impérieux. Cependant, elle ne bouge pas. Elle craint que cet instant bascule dans le désastre ou l’incompréhension, ou encore que tout cela ne soit qu’un rêve. Elle ne voudrait pas se réveiller. Ne plus les retrouver et avoir à les poursuivre dans sa tête, alors qu’elle aurait pu les saisir, les toucher, les embrasser.

« Pardon, momon, j’ai trop tardé pour revenir, » reprend Jean Élio, laconique.

M’a Noémie se redresse, Francélia se tasse. Les regrets, cette dernière les entend, mais il faudrait que son homme les élude, et borde le passé s’il désire que le présent lui brode de beaux instants. L’espace réduit semble lui peser, et l’attitude de Jean Élio aussi.

Lui d’habitude pugnace, il paraît éteint ou tout au moins préoccupé, assis en face de celle dont il lui racontait souvent qu’elle n’appréciait ni tiédeur ni manque de droiture.

« Momon, finit-il par articuler non sans peine, la poule, elle appartenait à mon camarade Philibert. »

Le visage de M’a Noémie se crispe. La poule, elle s’en souvient avec netteté, mieux que les traits de Jean Élio, à cette époque. Présentement, des tortillons de poils tapissent ses joues. « Le portrait d’Artémis », ne peut-elle s’empêcher de penser, même si tous deux se différenciaient par des tempéraments, non pas comme le jour s’oppose à la nuit, mais comme ayant besoin d’être l’un aussi prégnant que l’autre,

pour exister.

Jean Élio continue :

« Philibert et moi, nous voulions mettre la poule avec notre coq. Mais des voix se sont élevées. Des comploteurs m’ont pris pour un voleur et m’ont poursuivi. Et puis, il y avait ce représentant soi-disant de l’ordre. Chaque fois que je le croisais, il me

cherchait noise. Tu t’en souviens, il m’avait annoncé deux jours avant, que s’il me chopait, il n’hésiterait pas à me faire enfermer à La Providence… Il me confondait tout le temps avec Artémis. Si Artémis se battait, c’était moi l’auteur. Si Artémis avait fait ci ou çà, les reproches étaient pour moi. »

… Alors, la tête, Jean Élio l’a perdue…

Quand il entendit les voix crier « Attrapez-le ! », il courut. Quelqu’un lança une roche, ou une certitude : « La poule n’appartient pas à Philibert ». « Poule volée que portent ces deux jeunes noirs, forcément », accusa un autre en désignant les deux gosses.

Jean Élio voulut rentrer à sa case, se cacher jusqu’à ce que la rue se calme. Mais il craignait qu’en passant le pas de la porte, les conséquences deviennent plus lourdes que le volatile serré sous son bras. Terrorisé surtout à l’idée d’être envoyé à la prison des enfants dont il avait entendu les pires sévérités, il fila et ne se retourna pas.

Sous son crâne en alerte déboulèrent les ennuis de la famille Gourasalem. Naguère, le garçon de cette famille d’engagés indiens fut accusé d’avoir chapardé du tissu chez le marchand qui l’employait dans la rue de l’Église.

Pièces de coton et de lin dont on ne retrouva trace ni chez lui, ni dans ses affaires.

Alors que Jean Élio évoque cette affaire, M’a Noémie lui apprend l’impensable. Malgré un verdict plutôt clément — de dix-huit mois d’enfermement — et une décennie après son transfert au pénitencier de l’Ilet à Guillaume, les parents, considérés complices, le pleuraient encore, amèrement. Un coup du sort avait transformé leur fils bienveillant en un adulte plein de rancune et de ressentiment.

« Au lieu de leur rendre un enfant bien, ils se sont retrouvés avec un plus vilain ! »

Jean Élio ne sait que répondre au malheur des parents pleurant leurs enfants. Il regarde Francélia, cherchant un réconfort, elle l’encourage en lui pressant la main. Alors, il raconte ce temps ancien où il pensait s’être perdu pour de bon. Ce temps où il a traîné dans les bois. Erré comme un animal. Divagué comme un fou. Puis, il a traversé la Ravine Patates à Durand, il s’est nourri de mangues. Il est tombé d’un avocatier, sa jambe en garde des séquelles, invalidantes. Il s’est sustenté de graine-bébé, petits fruits acidulés d’un arbuste qui poussait alors à foison dans les ravines.

Il comptait se rendre au Chaudron.

Du courage, Jean Élio n’en avait guère à proposer ; aussi avec sa poule sous le bras, il comptait en tirer un bon prix, et s’acheter quelques pièces de linges, des vêtements, pour rester présentable.

Il ne pouvait plus rentrer chez lui sans créer d’ennuis à sa famille. Alors, il décida d’aller vivre sur une propriété modèle au Chaudron.

« Pourquoi ce quartier ? » demande M’a Noémie, pour qui l’endroit représente l’autre bout du monde. À vol d’oiseau, quelques kilomètres à parcourir ; malgré tout, à cause de la distance, qui peut paraître longue, ou courte, selon les moyens utilisés, à pied ou à cheval, elle n’a jamais revu son fils.

« On m’avait dit que là-bas, sur l’ancien domaine du garçon de Madame Desbassyns, on donnait du travail à ceux qui avaient des forces à vendre. Que des engagés indiens s’affairaient sur la propriété. L’ancien propriétaire, Charles, avait fait venir d’Angleterre un moulin mécanique en fer à engrenages pour extraire le sucre, je voulais voir ça de près. »

Les deux femmes n’ont jamais vu de moulin, ni à eau, ni à vent, ni à engrenages. Leurs yeux brillent, leurs lèvres restent closes. Jean Élio se sent fier d’avoir vu, de rapporter des choses, extraordinaires.

« Et je dois dire, poursuit Jean Élio, en soutenant le regard de sa mère, que quelque temps avant tous ces désordres dans ma vie, Pa m’avait conseillé d’aller sur les anciennes terres de Monsieur Charles Panon Desbassyns. Il me racontait que là-bas, on donnait du travail aux engagés comme aux va-nu-pieds. »

M’a Noémie ne répond pas. Son garçon, un va-nu-pieds ? À l’écouter, il serait un moins que rien. Et qu’importe le jour ou l’heure, le destin l’attendait au Chaudron sur l’ancien domaine des Desbassyns. Ces derniers possédaient des champs entiers recouverts de cannes à sucre, d’après ce qu’elle avait entendu dire. Et si Léopold, ne lui en avait pas soufflé mot, sans doute savait-il qu’elle n’aurait pas donné son accord. Elle, M’a Noémie vivante, elle n’aurait pas voulu que son fils enrichisse par sa force, son ardeur, sa sueur, une propriété ayant appartenu à un garçon Desbassyns.

La grand-mère de Jean Élio, autrefois esclave d’Ombline Desbassyns dans les Hauts de Villèle ne l’aurait pas admis non plus.

« Certes, mon z’enfant, Léopold t’encourageait à chercher du travail, là où il y en avait, c’est-à-dire certainement pas sous la patte d’un cheval. Mais n’oublie pas : le va-nu-pieds passe partout, mais il n’a pas de famille. Ce qui n’était pas ton cas.

— Je ne voulais pas que cette histoire de poules se retourne contre vous. De plus, j’ignorais où aller, momon. Je me suis rappelé les conseils de papa. Lorsque nous chassions dans les ravines, il me répétait que pour ne pas perdre son chemin dans les bois, il faut descendre en direction de la mer.

« Arrivé sur la côte, lève la tête, mon fils ; lève les yeux et regarde les sommets des montagnes. Elles t’indiqueront de quel côté te diriger », m’assurait-il.

Alors, Jean Élio avait déboulé en bordure du littoral, il avait marché sur les roches en bord de mer. Il avait observé les crêtes, les pitons. À cause des fortes pluies des jours précédents, une cascade jaillissait, toute blanche, toute belle, dans un creux de montagne. Une grande traîne, chevelure blanche dansant dans le vent, dévalant le long de la cavité qui donne son nom au Chaudron. « Un filet de poudre la rouroute dans une grosse marmite », n’avait pu s’empêcher de s’extasier Jean Élio que la faim

titillait, c’est vrai. Il avait alors suivi la côte jusqu’à se trouver sur les berges du Chaudron, avec au loin et en face, la chute d’arrow-root.

Ce fut sur l’ancienne propriété des Desbassyns que couleront quelques belles années de son existence encore neuve. Charles Desbassyns avait acheté la plantation du Chaudron, en 1809, puis y installera des années plus tard la première sucrerie de l’île.

Cependant, Jean Élio n’eut pas l’occasion de rencontrer celui qu’il appelait Monsieur Charles. Ce dernier, après une vie riche en tout et très avancé en âge, mourut quelque temps après le recrutement de Jean Élio, embauché pour ramasser les fruits du verger, et pour soigner les volailles. Une activité qui lui était familière ; chez ses parents, il avait la charge des coqs et pintades.

À la moindre occasion, il traversait le domaine pour déposer les gonis pleins à craquer à quelques mètres des écuries, dans l’espoir de voir le moulin, et la pompe à feu que Charles avait fait venir d’Angleterre, et qui étaient remarquables sur l’île. Mais observer le fonctionnement de la batterie de trois moulins mus par un manège tiré par des mulets tenait de l’impossible tant son travail de cueillette l’occupait. Certes, il ne participa guère à la prospérité des lieux. Cependant, il était fier d’annoncer à la ronde qu’il logeait dans la cour des Desbassyns. Une propriété qui s’étendait du battant des lames au sommet des montagnes.

« Tu habites sur les terres des Desbassyns ? demande M’a Noémie.

— Plus maintenant. Et puis, lorsque j’y habitais, le domaine n’appartenait plus aux Desbassyns, même si tout le monde appelle l’endroit la cour Desbassyns. Après avoir trouvé Francélia, nous avons décidé de déménager au Ruisseau des Noirs. Francélia avait gagné une petite case là-bas. »

— Gagné n’est pas le mot exact, intervient la jeune femme. Loué conviendrait mieux. »

Puis, dans un souffle et un élan qui montrent qu’elle ne se résout pas à abandonner l’ancêtre de son futur enfant — dans le dénuement, l’indigence, la solitude — elle lâche :

« M’a Noémie, viens habiter avec nous, ici nous ne pourrons guère t’aider… »

M’a Noémie baisse les paupières. La pièce est sombre, mais elle n’ignore pas les paires d’yeux qui la sondent. Sa poitrine se soulève, elle soupire. À force de se confier à la lune qui respecte ses silences et ses pleurs, elle s’évertue à trouver les mots pour parler aux humains. Ils râpent le fond de sa gorge. Elle sent son nez qui coule, elle se demande si elle réussira à calfeutrer sa peine avant que les larmes la trahissent. Surtout, rester droite devant ce fils qui l’a connue forte et sèche. Les paroles perdues dans la bave et la morve ne comptent pas, sauf à crier

misère.

Alors, comme si son fils et sa femme étaient l’astre sans jugements, elle se raconte, et sa voix inaudible rapproche les têtes, soude les coeurs.

Francélia s’agrippe au bras de Jean Élio.

Le vent menace et la vieille femme promet qu’il emportera sur son passage le bon et le mauvais. Sans triage. Jean Élio se crispe, les souvenirs d’autrefois, de la pluie et des branches des arbres qui chaloupent et tombent sèment encore grand désordre en lui.

M’a Noémie lui apprend alors, non sans y laisser poindre le fiel des reproches :

« Jean Élio, tu nous as laissés à cause d’une poule… Après ton départ, j’ai gagné un garçon, ton autre frère, alors. Mais il est mort entre mes jambes… Mon pauvre, mon regretté petit baba… L’enfant de Léopold. Je l’ai perdu, en même temps que… Artémis. Ton frère, chagriné par ta fuite… n’est pas revenu. »

Et M’a Noémie baisse les yeux, elle ne peut empêcher cette pensée de s’immiscer dans son âme :

« Mes hommes s’enfuient, partent, meurent avant l’heure… le destin… »

Jean Élio reste coi, plié sous la charge des malheurs déposés sur ses épaules. Mais comment peut-il se trouver responsable d’un quelconque départ alors que son père lui répétait à l’envie :

« Nul n’est responsable des décisions logées dans d’autres têtes que la tienne » ?

Lors de cette nuit inoubliable, il pleuvait. Des trombes. Léopold ne rentrait pas, M’a Noémie était inquiète.

Non pas à cause de la charpente trempée qui risquait de s’effondrer. Mais dehors, les branchages sciaient, le vent sifflait, le vacarme mangeait sa tranquillité. Alors, elle est sortie.

Quelque cent mètres plus loin habitait l’ami de toujours, Pa Tangrain. Elle a appelé, crié, hurlé à la nuit.

Pa Tangrain ne répondait pas. Il lui semblait apercevoir de faibles lueurs dans sa paillote.

Pleine d’espoir, elle avait poussé la porte, qui céda sous son poids.

À l’intérieur, Pa Tangrain, débraillé, surpris et à demi conscient, essayait ses jambes, on dirait. Debout, il tombait ; à terre, il roulait.

« Cyclone a cassé ma case », articula-t-il la langue pâteuse, les paupières lourdes. L’inattendu spectacle présageait une nuit de plaintes, à n’en plus finir.

En effet, quand Pa Tangrain avait bu, il devenait aussi déroutant et glissant que la mer qui gémit, qui tape, qui se fracasse. Il n’écoutait personne ; il n’en faisait qu’à sa tête, tel un vent sans raison. Et une tête soule qui ronfle et pleure ne peut guère

déplacer ou contourner les montagnes, conclut M’a Noémie dépitée.

En outre, elle n’était pas en état de le porter, ou d’encaisser sa folie d’homme ivre et solitaire.

Aussi, elle jura, puis s’en alla. Avant que l’endormi cuvant sa solitude ne réalise que le cyclone M’a Noémie ne le verrait plus du même oeil, désormais. Ensuite, elle fit le chemin inverse, pestant contre le vent, l’averse, et ceux dont on croit qu’ils sont forts jusqu’à ce qu’on les découvre nus au pied du lit. Et que l’on comprenne que l’on doit compter sur soi-même pour avancer ou se dépêtrer dans la mare des crapauds. Et pas sur les autres, ceux qui causent et n’agissent point. Dans son désarroi, M’a Noémie balançait dans la même corbeille, les causeurs qui ne font rien, et ceux dans l’impossibilité d’intervenir, qu’ils aient le verbe facile ou pas.

À peine rentrée chez elle, l’angoisse la submergea de plus belle. Et si Léopold avait sombré dans une ravine, et s’il était coincé sous les branchages arrachés par les éléments ; et s’il ne lui manquait qu’une once d’aide, qu’une corde, pour se dépêtrer

du malheur ? Alors, même si aucune mère sensée n’enverrait son garçon dans la tempête, elle décida, tremblante, et la voix sèche comme le bambou du maître, de sommer le jeune Artémis de partir à la recherche de Léopold. Il avait treize ans, elle

n’ignorait pas qu’il risquait d’être emporté dans les bourrasques.

Les yeux apeurés et interrogateurs de son jeune fils la matraquèrent. Mais, elle resta droite et fière, dans le plus déchirant des rôles de mères, celui de l’obstinée, de l’entêtée croyant bien faire.

« Dans quelle direction je dois chercher, momon ? Le fait-noir me fait peur !

— Un grand bonhomme comme toi a peur ? Non, c’est la peur qui doit avoir peur de toi, Artémis ! Va, file, cours ! Rode dans les bois, jusqu’au quartier de la Source. »

Quand Artémis plongea dans la nuit, M’a Noémie ressentit les douleurs de la délivrance. Puis, elle s’allongea sur la paillasse. Elle gémit. Et ses pleurnichements, et la pluie qui tapait la tôle, et le vent qui ronflait, et ce sang, cette boule jaillissant en elle, hors d’elle. Elle ne sut si la boule criait, ou si ce furent ses gémissements qui zonzonnaient à ses oreilles. L’enfant ni ne bougeait ni ne respirait. Il était mort ? Oui. Après le constat, elle se leva, comme la vague qui s’enroule et meurt.

Et se relève.

Dehors, elle fouilla la terre, elle déposa le petit né sans souffle sous les bananiers.

La lune, la grande absente, probablement noyée sous les nuages, l’avait abandonnée.

Le secret fut bien gardé.

M’a Noémie ouvre les paupières. Une larme glisse. Chaude, sur la joue. Inhabituelle chaleur qui lui pique le nez. Au fond de la cour, un bout d’elle repose. Un bout de sa chair n’a pas supporté le temps mauvais. Comme Artémis. A-t-il retrouvé son père ? Il n’est jamais revenu raconter sa course dans les bois, le vent qui tourbillonne et fait plisser les yeux, le froid qui mord les bras, les jambes ; les hurlements des ombres qui pétrifient les sens.

Les drames d’hier se chevauchent, mais la pièce reste tranquille. Les yeux ronds se plissent. Les siens croisent ceux de Francélia, puis observent son ventre. Cette dernière sursaute, ou se redresse, un geste à peine perceptible, mais dans le calme, même la fourmi qui déambule sur le bord de la feuille est remarquée.

Puis à nouveau, la voix de M’a Noémie, un souffle qui gonfle, qui emplit la salle :

« Jean Élio, c’est le ciel qui t’envoie. J’ai prié, prié, prié. Prières sur prières. Toutes ces années à attendre, et te voilà, tu es devant moi, avec Francélia et son gros ventre. Ta descendance, là-dedans. »

Elle hoche la tête sans quitter des yeux le ventre-calebasse. Elle continue :

« C’est le signe qu’il ne faut pas désespérer. Je suis sûre qu’Artémis vit quelque part. Je veux le retrouver. Lui aussi doit revenir ici. Dans ma case. »

Soudain, Jean Élio réalise que son père ne rentrera pas, lui non plus. Mais qui s’en soucie ?

« Et papa, où est-il ?

— Je l’ignore », répond sa mère. Cependant, sa voix sous l’émotion s’éteint.

Grande est la stupéfaction. Elle ressemble au temps, suspendu.

Depuis que Jean Élio est revenu, et qu’il écoute sa mère, la sueur perle sur son front, sous ses aisselles, et sa main est moite dans celle de sa femme. Il sent les doigts crispés de sa bien-aimée. Apprendre en une visite autant de bouleversements n’est pas chose aisée.

Comment relever un bateau chaviré dans une mer de malheur ?

S’il se trouvait seul face à la gramoune croulant sous le spectre de la vésanie et de la souffrance, il se serait enfui. Car, à cet instant précis, la vaillance n’habite pas son âme, et, d’ailleurs, c’est quoi le courage se demande-t-il, en se cramponnant à son

siège. Le courage, c’est cette femme à ses côtés, qui porte son enfant, qui a souhaité connaître sa mère, et son jumeau, Artémis. Mais, s’il s’était imaginé l’état dans lequel il retrouverait M’a Noémie, il n’aurait jamais allongé ses pas jusqu’à sa demeure. Il s’en rend compte, il n’est pas le téméraire Artémis qui se faufila dehors sous la pluie battante, dans les bois. Pourtant, son père, il l’aimait aussi fort que

l’eau qui chante dans la rivière croit que son lit ne s’assèchera jamais.

Non, lui Jean Élio, son courage coule dans les veines de son madame, Francélia.

Sans elle, lui n’aurait aucun cran.

Et soudain, M’a Noémie pointe le doigt. Les mots jaillissent entre ses chicots, comme une épée sortie d’un fourreau :

« Jean Élio, dis-moi… avant d’entamer des recherches… et maintenant que le choc de ton retour s’estompe, dis-moi un peu… elle sort d’où, ta Francélia ? »

Autant que celles de Jean Élio, les épaules de la jeune femme s’affaissent.

M’a Noémie s’entête, s’acharne, reste ferme. Chercher Artémis sous la paille, dans les bois, les montagnes ou la laisser mourir, sans apporter réponses à ses questions, devient la clé de leur entente future. Francélia sera-t-elle un appui providentiel pour son fils ? Acceptera-t-elle que son homme s’engage dans l’inconnu, à la recherche du frère disparu ?

Ce qui adviendra est suspendu dans la main de Dieu. Ce Dieu qui façonne les hommes ; et qui présentement, leur a offert un cadeau gros comme leur sidération :

des retrouvailles que personne n’espérait.

- Fin du chapitre -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Parfois, attraper la peur à deux mains, lui serrer le cou jusqu’à ce qu’elle lâche prise est la seule façon d’agir, de continuer à se sentir vivant. Qui tremble a survécu au piège, au pire, au malheur. Celui-là même apprend, et comprend qu’il a passé le cap de la délivrance ; et puisqu’il a résisté, qu’il devra encore développer ruses et techniques pour avancer.

Entre s’enfuir de l’îlet ou rester tétanisé par la voix du religieux à la recherche de Filoté, les choix ne furent guère nombreux ; et conditionnés par le tempérament de Jean Élio et l’état dans lequel il se trouvait.

Aussi, il se terra dans une cavité jusqu’à ce que l’orage ne soit plus qu’un tonnerre lointain. Cela ne retirait rien à son instinct de survie, ou à son envie de fuir.

Puis, il dévala la pente abrupte. L’angoisse rongeait sa frêle carcasse, il oublia le vide des remparts, le terrain se dérobant sous la rocaille, les bois secs déchirant son pantalon, la douleur mordant sa chair. Des balafres brûlaient sa peau. Il suait sa peur.

À bout de forces, guidé par le brouhaha de l’eau sur la roche, il arriva enfin dans le lit de la rivière. Il but jusqu’à plus soif.

Puis, il reprit la marche. Au-dessus de sa tête, les nuages s’effilaient, s’étiraient et finirent par se désagréger.

Cascades. Glissades sur les fesses. Agrippé à la végétation.

Le pénible retour consistait à s’échapper de l’enfer dans lequel il croyait se débattre. L’avantage de se croire dans ce lieu redouté, c’est de ne pas vouloir y rester et de mettre en oeuvre quantité d’énergies pour se faufiler ailleurs.

Toujours descendre vers la mer. Calculer les paroles de Léopold, son père. Et s’accrocher au souvenir d’Artémis, à sa force, pour se laisser porter, pour ne pas abandonner.

Garder aussi dans le coeur les yeux pleins d’espoir de Filoté attendant que son Témis revienne le sauver. Et dans la tête ceux de M’a Noémie qui, quoique semblant durs certaines fois, étaient ceux qui remplissaient son être de légèreté et, lorsqu’ils étaient rieurs, l’enchantaient.

L’univers, à cet instant, accordait, unissait leurs deux âmes.

Tantôt il pensait à sa mère, tantôt à son enfant sur le point d’entrer dans le monde.

Le commencement ; et le prolongement de lui-même, ce petit homme.

Et Francélia ? De savoir qu’elle l’aimait, cela remplissait son âme et l’aidait à avancer. Cette dernière l’avait consolidé, et avait fait de lui l’homme-oiseau et pareillement l’arbre dont les racines, même taillées au couteau, s’accrochaient à la terre, et y puisaient des forces.

Et puis, il désirait retrouver Pa Tangrain. Il avait hâte désormais d’apprendre auprès de lui les trésors des Anciens. Un héritage à transmettre à son fils.

Jean Élio se souviendra longtemps de la sensation de l’herbe sous ses pieds blessés quand il émergea enfin du tumultueux lit de la rivière. Il se cramponna à la broussaille, sur la rive. Souffla. Toussa. Puis, parce qu’il fallait être vaillant pour

achever l’aventure et rentrer chez lui, il retrouva son calme et se mit en marche.

M’a Noémie éponge le visage de Francélia. Ses doigts rugueux autant que fripés caressent l’épaisse touffe frisée secouée de sanglots. Mais qui pleure ?

M’a Noémie qui sonde la remontée d’émotions, sous sa grosse poitrine, et la digue prête à déborder, ou bien la jeune femme, d’apparence tout autant agitée ? Cette dernière — son corps, ce long cri — se tord sous les contractions. Et ses yeux secs lancent des appels à l’aide. M’a Noémie l’observe. Oui, ils sont secs et complètement en désaccord avec ce qu’elle ressent. Elle souffre.

Le souffle court, la future grand-mère invite :

« Francélia, mon enfant… Francélia, pousse ! »

Et Francélia pousse. Ou plutôt, s’enfonce dans le lit.

À bout de forces, M’a Noémie répète :

« Pousse, mon enfant ! »

À la voir en sueur, et blême comme les marguerites au fond de la cour, l’on croirait que ce sont entre ses jambes que les eaux ont coulé.

Soudain, haletante et tendue, elle lâche la main de la jeune femme, qu’elle tenait. Elle recule, se dirige vers la porte et annonce :

« Francélia, M’a Noémie revient vite. M’a Noémie va demander l’aide de Pa Tangrain. »

Et M’a Noémie se dépêche, comme au temps lointain, où elle courait chez l’ami, le poteau, le fanal au milieu de certaines nuits.

Elle se hâte, s’essouffle, s’arrête, reprend la route. Une douleur brûle, déchire sa poitrine. Mais, elle continue à se démener. Des vies doivent être sauvées ; et qu’importe les souffrances à supporter.

Elle aperçoit enfin la lumière qui vacille dans la case de Pa Tangrain.

Cette fois, ce dernier se trouve non pas alité, mais assis sur le perron. Il se lève prestement pour accueillir cette brise d'ivresse ou plutôt cet ouragan qu'il attendait depuis longtemps. Il ne sait quoi penser, M'a Noémie est bouleversée. Entre ses doigts, l’inséparable mégot qu’il écrase vite fait sous son talon, tout comme sa surprise qui disparaît derrière un large sourire.

M’a Noémie l’assomme en lâchant :

« Dépêche vitement, Pa Tangrain ! Francélia est mal en point. Elle a besoin de ton soutien !

— Moi ? » articule le gramoune, en posant la main sur sa poitrine.

Mais déjà, M’a Noémie est retournée dans le chemin.

Pa Tangrain la rattrape.

Ah ! Il est bon de courir lorsque la femme qui vous intéresse vous parle enfin. Le tour de la cour, de la rue, du quartier — Pa Tangrain se sent pousser des ailes — il ferait le tour de tout ce qu’il faudra pour le plaisir d’entendre les mots sortir de la bouche d’une telle femme. Au poivre, au sel, au miel ou sec et chaud, en charbon, en braise, les paroles de M’a Noémie seront accueillies. Une bénédiction. L’heure a sonné pour lui de boire à la source de celle qu’il n’a jamais déconsidérée, contrairement aux apparences.

« Raconte, M’a Noémie, que se passe-t-il ? »

M’a Noémie ne répond pas, les efforts répétés l’ont fatiguée, son corps défaille. Aussi, sans manières, elle s’accroche à Pa Tangrain qui la soutient à deux mains, l’une entourant sa taille, l’autre serrant son bras. Il ralentit son allure. Celle qu’il a connue fière et pleine d’entrain a pris du poids.

« M’a Noémie, nous voilà rendus chez toi.

— Laisse-moi m’installer un instant dans le pliant. Rentre dans la maison. Aide Francélia. Vite, son baba ! »

Pa Tangrain court dans la chambre. La respiration de la jeune femme est haletante. Sur la table, posés pour écrire l’histoire à venir, bassine d’eau et linges propres attendent. Et des ciseaux, pareillement.

Pa Tangrain rassure la bientôt mère. Il s’occupera d’elle. Il lui prend la main. Elle est froide. Un instant, l’émotion le submerge. Il veut sortir retrouver M’a Noémie, lui demander des conseils. Mais les gémissements de la souffrante le clouent sur place. Alors, il improvise. Enfin, pas tout à fait. De sa mémoire remontent les gestes qui l’ont transformé en donneur de vie quand sa femme avait accouché.

Il n’avait qu’une vingtaine d’années.

Ils étaient dans les bois. Ils étaient en fuite. Ils se cachaient non pas d’un Blanc, mais de leurs propres familles hostiles à leur union.

Lorsque l’on n’a pas d’autres choix qu’aider pour sauver, les réponses ou plutôt les solutions arrivent avant les questions ; on plonge dans le tas, dans les ennuis, dans le bassin, et on se surprend à nager.

À se dépasser ou à couler.

Pa Tangrain sut dès lors que force, courage, et apprentissage s’acquièrent dans l’action. L’enfant avait surgi entre les cuisses chaudes de sa femme. Il l’avait attrapé fermement et tenu à bout de bras. Le petit être avait crié. Pa Tangrain avait pleuré. La mère avait alors ouvert les yeux. Ce jour-là, ce n’est pas le monde de Pa Tangrain qui fut changé, mais Pa Tangrain lui-même qui, désormais, se sentait capable

d’écarter les bras pour y accueillir tendresse, ou détresse de la famille, des voisins, des amis.

Dans la chambre avec Francélia, Pa Tangrain espère que cela sera aussi rapide et simple qu’autrefois. Il lui semble qu’il suffit de marquer sa présence, sa bonne intention, pour que le monde avance sans tamponner le cours du temps.

Autrefois, il avait manqué, Léopold avait disparu, et l’univers avait basculé.

Il a retenu la faille, il a appris la leçon.

Et il compte faire mieux que les femmes qui savent tout faire, qu’elles soient minces en fil de fer amarrant les clés des cases, ou grosses patates capables de nourrir des tablées entières.

Qu’elles soient le bambou droit dans le vent imitant les basses du crapaud ; ou pliées tel le roseau pensant, sous leur chapeau.

Ou encore qu’elles se cachent sous des carcasses ou de vieilles peaux pour que le rapace n’abuse ni de leur bienveillance, ni de leur douceur, ni de leurs bons plats.

Aussi, il prend les choses en main, pour ne pas dire le petit corps plein de vie que le ventre de Francélia libère déjà. Déterminé, il sépare l’enfant de sa mère, d’un coup sec de ciseaux. Comme l’aurait fait le destin qui ne met pas de gant quand arrive l’heure d’agir.

Puis, il l’enroule, sans le laver, dans la couverture défraichie et propre. Il le présente à l’accouchée :

« C’est un bonhomme ! Un joli, joli garçon ! »

Elle rit, et peu après, une contraction éclate sa joie en gémissements. Son ventre bouge, il lui semble être encore habité. Pa Tangrain dépose le petit baba qui gigote, sur le sein de sa mère. Puis il l’observe, elle se cabre de douleur.

« Mon Dieu ! » fait-elle, en se retenant de geindre.

En effet, une nouvelle contraction ; et l’enfant dans ses bras crie de plus belle.

Surpris, Pa Tangrain regarde le liquide sur les cuisses, sur les draps.

« Que se passe-t-il ? »

Ses mains tremblent. Il reprend le bébé et le cale avec une serviette, sur la couche.

« Je vais chercher M’a Noémie…

— Non, ne me laisse pas, Pa Tangrain. Mon bas-ventre… »

Et Pa Tangrain, sans pudeur, se penche entre les cuisses de la jeune femme. Un autre enfant s’engage naturellement dans le bassin et commence l’aventure de sa vie, comme un grand. Instinctivement, Francélia pousse, et Pa Tangrain saisit le nouveau-né.

Il glisse, il bondit hors de l’antre chaud qui l’a porté.

« C’est un deuxième… Oh ! Tu ne vas pas le croire, Francélia… une fifille ! »

Et il rit, les lèvres mouillées de sueur.

Secouée, Francélia relève les épaules. Bonheur, douleurs ; les pleurs, difficile de les contenir.

Déconcerté, Pa Tangrain ne sait plus quoi faire. Il lui tend le bébé ; elle cherche d’une main son premier-né, tandis que de l’autre elle essaie de prendre sa fille sous son aile.

« Deux enfants ! Et leur père qui n’arrive pas ! Pa Tangrain, appelle M’a Noémie, maintenant. Nous aurons besoin d’aide. »

Sur les seins de leur mère, les nouveau-nés gigotent. Le lait est à portée des lèvres.

Pa Tangrain tire le drap et recouvre les jambes de la jeune femme. Puis, il glisse le placenta dans la cuvette récupérée au pied du lit.

Il sent son coeur bondir dans sa poitrine.

Odeurs de sang. De sueur. La vie expulsée aussi soudainement que le bonheur qui frappe derrière la porte. Cela le bouleverse. Il tend l’oreille.

Il perçoit distinctement des frottements contre le mur. Ce jour est trop beau pour pleurer, M’a Noémie ! Puis, il se lave les mains, et sort.

Dehors, dans le pliant, M’a Noémie, toute pâle, semble éteinte. Un balai de branche-coco glisse entre ses doigts. Elle soupire. Elle n’a pas bougé depuis que Pa Tangrain l’a laissée. Plongé dans le désir de bien faire, de réussir la mise au monde de deux petits mounes, l’un attendu, l’autre qui l’a surpris, et qu’il chérit déjà, il a oublié sa nouvelle ancienne amie. Il dépose le balai contre la case, et il s’assoit à même le sol, le corps fatigué, mais l’âme rassérénée par la vie qui déboule dans la paillote.

« M’a Noémie, tu as deux petits-enfants. Un garçon. Une fille. Ils seront le soleil de tes vieux jours. »

M’a Noémie le regarde. Comprend-elle ce qu’elle entend ? Elle sourit. Elle cherche sa main qu’il finit par lui donner, et cela fait monter des larmes aux bords des paupières. À tous les deux.

« Deux garçons ? C’est ce que tu veux dire, Pa Tangrain ? »

Il serre la paume rêche et froide. La sienne est chaude, et le contraste saisissant.

« Qu’y a-t-il, M’a Noémie ? Tu es souffrante ?

— Non, une vieille peau comme moi, non, je ne souffre pas. Mais j’ai à t’apprendre… à te dire… à te demander pardon…

— Comment ? Ce n’est que l’heure de se réjouir, M’a Noémie. Tes deux beaux petits-enfants ! C’est extraordinaire ! »

Elle semble alors réaliser :

« Un garçon et une fille… Pa Tangrain… aide-moi… laisse-moi finir de raconter. Je crois que j’arrive au bout de la route… Je vais vous laisser tous, comme la feuille qui quitte la branche et tombe au pied de l’arbre…

— Que dis-tu, M’a Noémie ? Le chemin est encore long… et tu es l’arbre ! Je vais te préparer une tisane. Cela va te requinquer.

— Pa Tangrain, souviens-toi, la dernière fois où tu m’as offert une tisane… »

Pa Tangrain, qui s’est levé, plonge son regard dans celui, déroutant, de M’a Noémie. Et se rassoit.

« Je ne peux oublier ce jour, M’a Noémie. Léopold était parti à la chasse. La folie s’est emparée de nos corps, de nos sens. Un seul moment d’égarement, pour des années de fuite. Tu ne m’as jamais pardonné… pourtant, nous étions deux à le commettre, ce… »

Il ne trouve pas les mots. Parfois, ils se dérobent lorsque l’on en a le plus besoin. Et l’émotion l’étreint. Il n’a jamais regretté les bras de M’a Noémie. Sa tendresse. Sa fougue. Il déplore seulement le remords qui la poursuit jusqu’à aujourd’hui.

Et lorsque Léopold a disparu, et qu’il croyait qu’ils allaient enfin pouvoir…

« Pouvoir quoi, Pa Tangrain ?

— Pouvoir… essayer de…

— Je n’aurais pas dû, Pa Tangrain. Pardon… »

C’est alors que Pa Tangrain lève les yeux et voit Jean Élio qui les observe, debout devant le portail. Les vêtements déchirés, les pieds nus, les joues creuses, il revient d’un voyage harassant.

« Momon ? dit-il en s’approchant. Momon… Que lui est-il arrivé ?

— Elle est fatiguée, Jean Élio. Mais ne t’inquiète pas pour elle… Francélia est dans la paillote… avec… »

Jean Élio fait un pas pour aller rejoindre sa femme.

Mais sa mère tente de le retenir :

« Attends, Jean Élio. Tu vas bien ? Et Artémis ? Tu l’as vu ?

— Momon. On en parle après. Avant, je veux voir Francélia. »

Jean Élio pénètre dans la case. M’a Noémie essaie de se relever, pour le suivre.

Pa Tangrain lui dit :

« Laisse-le voir sa femme, M’a Noémie. Il ne t’entend plus… »

En voyant son homme, Francélia s’exclame :

« Enfin, Jean Élio, te voilà ! La famille s’est agrandie… Regarde… admire un peu, le travail. »

Jean Élio se rapproche. Sa femme, les nouveau-nés, un sous chaque bras. Ses enfants.

« Francélia… »

Le père est ému, le mari ne sait plus où se mettre ; il les embrasse.

Il reprend :

« Francélia… je n’en reviens pas, nous avons deux babas ?

— Un garçon… et une fille ! Deux enfants pour nous. Comme je suis contente et fière, Jean Élio ! »

Le père pleure de joie. Deux enfants, après des années à attendre que le ventre de sa femme tienne ses promesses. Cette fois, Francélia n’a pas fait les choses à moitié. Le ventre de la jeune mère a porté le miracle de la vie, et elle a déposé dans ses bras une paire d’enfants, d’un coup.

Cependant, il regrette d’être arrivé après l’accouchement. Mais Francélia lui apprend que le bonheur ne se soucie pas de l’ombre insignifiante au tableau.

Elle l’embrasse, elle le rassure :

« Mon aimé ! Je ne me suis pas levée encore. Regarde, mes deux pieds sont sur le lit. Je suis donc toujours couchée. En train d’accoucher. »

Elle rit et ajoute :

« Tu es comme le bonheur qui arrive en temps et en heure. Ne t’inquiète pas. »

Jean Élio essuie ses larmes. De joie. Deux enfants. Seront-ils inséparables, comme les doigts de la main ? Quels seront leurs chemins ?

Et lui, sera-t-il un bon père, comme l’a été Léopold ?

À cet instant, il mesure toute la richesse héritée de ses deux parents. Il transmettra le meilleur à ses enfants. Le relais, la transmission, c’est aujourd’hui que tout démarre.

Sur le fleuve de la vie, son petit bateau commence à voguer, et il espère qu’ils iront loin, Francélia, leurs deux enfants et lui.

Soudain, Francélia le tire de ses réflexions :

« Va chercher la grand-mère de mes enfants. »

M’a Noémie ? Il est le père, sa mère est la grand-mère. Le monde évolue si vite, il est encore tout bouleversé.

L’arbre grandit et donne des fruits. Il est l’heure de les savourer, à présent.

Dehors, M’a Noémie et Pa Tangrain attendent. Sagement ?

Non, la grand-mère semble de plus en plus fatiguée, agitée, tourmentée. Et Pa Tangrain lui tient la main, et la soutient du mieux qu’il peut.

Il s’exclame :

« Ah ! Voilà Jean Élio. À présent, rentrons voir les petits soleils. »

Les deux hommes l’aident à s’installer dans le fauteuil à trois pattes, placé à côté du lit.

Jean Élio attrape ses enfants, les colle contre ses joues, les cajole.

Puis il les montre à sa mère. Elle les embrasse :

« Des cadeaux que la vie t’apporte, mon fils… Tu l’as mérité… »

Puis elle demande :

« Et mon cher Artémis, mon garçon bien-aimé ? Dis-moi si tu l’as vu, Jean Élio.

— Je ne l’ai pas vu, momon. Mais Filoté, son camarade de l’Ilet à Guillaume m’a beaucoup parlé de lui. Il espère le revoir aussi, un jour.

— Je savais qu’il vivait, quelque part… mon cher Artémis… mon garçon… »

Derrière les mots, Jean Élio perçoit à la fois le chagrin et le bonheur de sa mère. Il est revenu sans Artémis, mais pas sans ses nouvelles.

Alors, il reprend son souffle et se met à raconter…

La montée en carriole avec Francis jusqu’à La Montagne, la rencontre avec Filoté qui assure qu’Artémis reviendra délivrer les prisonniers de l’Ilet à Guillaume. Sa fuite, dans la rivière…

Pa Tangrain remarque :

« Il faut de l’espoir, pour ne pas devenir fou, dans ce trou perdu. Artémis leur a donné beaucoup d’espoir.

— Je vous avais bien dit qu’Artémis, un jour, se manifesterait. Croyez-moi, il ne décevra pas Filoté, son cher camarade, ni moi qui suis sa mère et qui l’aime… comme je vous aime… tous. »

Francélia ne peut retenir une larme :

« Tu as raison, M’a Noémie. Il reviendra. Quelle mère n’espèrerait pas le retour de son enfant ?

— Cet enfant a un prénom, Francélia. Il se nomme Artémis… Et vous, comment allez-vous appeler les vôtres ? »

Les nouveaux parents se regardent. Ils ne s’attendaient pas à devoir choisir deux prénoms sans se concerter.

Pa Tangrain intervient :

« Donner un nom à un enfant, c’est l’ouvrir au monde avec du caractère. Ainsi, plus tard il saura qu’il n’est pas un meuble… mais un moune. »

Puis, il s’assoit à côté de M’a Noémie. Avec autorité et bienveillance. Il ressemble à un père s’adressant à ses ouailles.

Il continue :

« Vous devez englober dans un même paquet, force, amour, courage, espoir. Et choisir le prénom en fonction. Après, la vie fera son affaire, mais il vaut mieux bien commencer avec de bons parents, et un nom qui rappelle notre histoire. »

Jean Élio reste coi, Francélia suggère :

« Je songe à Albius, mais si Jean Élio est d’accord, et si M’a Noémie n’y voit pas d’inconvénient, je trouve que Filoté, pour notre garçon, ressemble à ce que je voudrais que mon fils devienne : courageux, travailleur… »

Ils se tournent vers la grand-mère. Cette dernière est pâle. Désapprouverait-elle ce choix ? Non, le sourire qui habille ses lèvres montre qu’elle est conquise.

Ils sont tous d’accord. L’histoire de Filoté les a touchés. Il a vu, connu, aimé Artémis. Il fait désormais partie de leur existence, de leur famille.

Pa Tangrain demande :

« Et pour la fille ? Trouvons un prénom qui nous rassemble… »

Francélia ne le laisse pas finir :

— Qui nous rassemble ici, mieux que M’a Noémie, la grand-mère de nos enfants ? Nous l’appellerons… Noémie. »

Les yeux de la vieille femme retrouvent un peu d’éclat. Son propos est clair quoique décousu, et les surprend :

« Filoté et Noémie. Noémie… de savoir que vous me pardonnez… Vous serez des parents justes… et Pa Tangrain… un bon soutien… Moi, je suis une vieille peau… »

Sa voix cependant devient de plus en plus inaudible. Pa Tangrain presse sa main pour qu’elle ne s’endorme pas. Elle les regarde alors, et s’adresse encore à eux, à voix basse.

Elle veut avouer un secret muré au plus profond de son âme :

« Pa Tangrain… Artémis et Jean Élio… tes deux garçons… Pardon… je me suis tue, crois-moi, je le regrette… Je n’ai pas trouvé les mots pour dire… ma faute… Le temps passe, je suis fatiguée. Léopold savait… tout. »

Épuisée par ses aveux, M’a Noémie ferme les paupières. Pa Tangrain lève les yeux. M’a Noémie lui confie son fils, un père, à présent. Qui le regarde, bouche bée, sans bien comprendre. À peine devenu père, Jean Élio réalise l’impensable : son inavouable désir était si fort qu’il s’est transformé en réalité.

Deux pères l’ont façonné !

Léopold, le père courageux, fier et plein de sagesse. Sa pensée, des graines qui continuent à le nourrir, jour après jour. Il les sèmera dans le coeur de ses enfants, désormais.

Et Pa Tangrain, son allié, fidèle et fort, qui l’a protégé et l’a guidé, quelles que soient les tempêtes.

Des larmes mouillent toutes les joues. L’émotion n’est pas avare, elle adore être partagée.

Le père que personne n’attendait se tient debout devant Jean Élio, hébété.

Joie et chagrin bataillent sous le crâne du gramoune, et décomposent son visage, au fur et à mesure que l’histoire se réorganise en lui. Il aimait les jumeaux sans se douter de rien.

Maintenant, le bonheur a l’aspect étrange de miettes dont il devra se contenter.

La vie et la mort se sont croisées, elles soudent, tout autant qu’elles libèrent, ceux qui restent, ceux qui s’aiment.

Lourde est la main de son aimée dans la sienne, mais légères sont ses pensées. Car il n’ignore pas que la feuille tombée de l’arbre laisse des saveurs dans les fruits.

Et cela le réconforte. Un peu.

- Fin du chapitre et de l'histoire -

Tous les contenus du site internet de Lectivia sont protégés par la loi sur les droits d'auteur. L'utilisation, le partage ou la reproduction de toute partie du contenu sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou des ayants droits ou de Lectivia sera punis par la loi en vertu des règlements sur la violation du droits d'auteur et la propriété intellectuelle.

Ce qui intéressait Artémis, c’était de suivre la papangue au-dessus du lit de la rivière. Son vol gracieux. Sa fluidité. La sérénité qui s’en dégageait emplissait son âme. Il aurait voulu être l’oiseau. Il imaginait le monde de là-haut. Les bords, les remparts, les crêtes des falaises, les cimes des arbres ; les crevasses où les cascades ronflaient à pleine gorge. Alors, il oubliait la lancinante douleur qui lui brûlait les côtes. Son esprit, sur les plumes noires de l’admirable rapace, virevoltait. Oh ! que la montagne est belle, et le silence, non pas un enfermement, mais une porte ouverte sur les évasions de l’âme. Et celles du corps.

Le coeur rasséréné, le jeune homme observait l’oiseau qui empruntait le large couloir séparant les hautes parois, avant de disparaitre derrière les remparts.

Artémis sondait l’horizon. De son poste, impossible de scruter l’océan. Cependant, il n’ignorait pas que la mer, après les falaises abruptes, n’avait pas cessé de battre.

« Oiseau ! Quel bonheur, quel enchantement de voler sur ton dos ! Emporte-moi jusqu’au coeur des sous-bois et des forêts. Mais que je n’oublie pas l’anloulan chant des vagues glissant le sable sous mes pieds ! Je veux te revoir, ô mer ! Alors, je ne te quitterai plus. »

Il fermait les yeux, il ouvrait les bras :

« Je suis Artémis, l’oiseau ! Que je retrouve Jean Élio. Ô oiseau ! Emporte-moi jusqu’à l’océan. »

En effet, le frère chéri manquait, tel le membre amputé qui déprime, qui fragilise, qui déséquilibre. Réapprendre à vivre sans ?

Une torture. Il cessait d’y penser lorsqu’il tapait et fracassait la roche. En deux. D’un coup sec. De rage. De désespoir.

Parfois, Artémis tournoyait, les bras levés vers les sommets, jusqu’à ce qu’une voix ou le vacarme du fer cognant la paroi lui rappelle sa condition.

Soumis, il semblait l’être.

Les épaules rentrées, les yeux baissés, les mots à peine audibles racontaient ce que les geôliers en soutanes voulaient voir, entendre, comprendre. Mais, au fond de lui, rien ne dormait. Il guettait la faille pour s’y glisser. Il sondait ses compagnons.

Qui le suivrait pour des jours meilleurs ?

Tous l’espéraient, ce jour. Mais la crainte les empêchait de faire front. La peur du pire, de l’échec, de l’inconnu. Une sensation, indéfinissable ; les mots grelottaient au fond des gorges, et disaient leur désarroi. Comment braver le monde lorsqu’une injuste accusation marque les joues et les tempes du feu de la honte ? Quand la parole qui charge est plus forte que celle qui bafouille ? La vie bascule, croyait Artémis qui tapait le sol du pied avant d’annoncer aux autres la teneur de son plan.

L’évasion. Une idée risquée qui empêche le sommeil de coller les paupières. Qui côtoie les coups, la chute, le sang, la mort. Qui affole autant qu’elle contente l’esprit de ceux qui ne tenteront ni frères ni diable. Mais cette idée, elle seule le maintenait sur la corde raccommodée d’espérance.

Heureusement, ses rêves l’aidaient à supporter l’ampleur de la préparation.

Sur l’îlet, aucune voix joyeuse d’enfant ne retentissait, les chants étaient ceux des oiseaux, la musique celle du vent dans les feuilles des arbres.

Malgré l’ordre établi — et le règlement qui empêchait le verbe de vomir, de maudire, ou simplement de dire — Artémis avait réussi à raconter à ses compagnons, ses joies, ses peines, ses désillusions.

Et à faire savoir que ne s’agitait pas en lui le délinquant méritant d’user sa peau et sa sueur, dans cet enclos, sur ce nid d’aigle où la folie le plaquait contre les murs de sa cellule d’isolement, parfois.

Certes, Artémis veillait et les geôliers surveillaient. Ils étaient tous sur le qui-vive ; attentifs à ce qui se faisait dans cet îlet tranquille. Cependant, Artémis avait l’avantage de paraître ce qu’il n’était pas : perdu, misérable, un peu niais, parlant peu ; ne répondant que par « oui » ou par « non » aux religieux.

La plupart du temps, le « oui » l’emportait.

Sa mère, M’a Noémie, lui avait enseigné que dans ce simple vocable, pas de dispute ou de bataille à mener, à regretter, à prévoir. Artémis avait donc une réserve de « oui » calculateurs pour apaiser son existence, mais pas ses pensées. Car, dire le contraire de ce qu’il ressentait — il l’apprenait à ses dépens — était comme le fusil que l’on bourre de poudre. Qui explosera demain, plus tard, mais qui pètera, aussi sûrement que le lever du jour pointe après la nuit froide.

Chaque matin, pendant l’heure de la récréation, Artémis s’arrangeait pour approcher l’un ou l’autre de ses compagnons. Il racontait son désir de se trouver ailleurs. Lorsque la situation s’y prêtait, en marchant derrière ou devant l’un d’entre eux ; il soliloquait.

Un fou, auraient dit ceux qui n’ont pas expérimenté l’effroi des paroles qu’un surveillant arrête au bord des lèvres.

Un sage, auraient conclu ceux qui ignorent que la sagesse se démène entre liberté et soumission — entre les deux, vaste est la crevasse — et dont les combats tendaient à le maintenir en équilibre, dans son monde. Un entre-deux mondes, toutefois, et cela le perturbait quelque peu, car qui a goûté le sel de l’indépendance peut difficilement s’abaisser, le dos courbé, le regard fuyant, le poing ballant le long du corps.

Le visage fermé, Artémis ruminait.

Être là sans y être, marcher, méditer. Observer et faire semblant.

Chaque jour, dans cet espace où les paroles timidement s’aventuraient, il s’ingéniait à piquer des braises d’audace dans le coeur des camarades. Celui qui recevait le feu ou l’étincelle, ses yeux s’allumaient ; mais il étouffait aussitôt son désir, ses espoirs, sous la cendre. Se taire. Garder le silence. Tuer l’exubérance afin de respecter le règlement. Ce dernier pouvait écouter ? Alors il s’adaptait. Un léger balancement d’épaule ou une main sur l’oreille montrait qu’il était attentif aux paroles qui, dans le calme sournois d’un chuchotement, arrachaient les têtes et brûlaient la paille.

Il plaisait à Artémis de tourner, de touiller les mots dans des marmites, à toutes les sauces ; de les savourer, de les faner à la ronde pour qu’ils ensemencent les coeurs.

Aussi, tout comme le faisait son père, Léopold, il racontait à tout-va. Sa vie d’avant la prison. Un jour, son père avait disparu. Avait fondu, sous la pluie. Il ne l’avait pas revu. Quant à sa mère, M’a Noémie, elle pouvait, en le dévisageant, séparer le mensonge de la vérité. Le bon grain de l’ivraie. Elle triait le café, les lentilles, les brèdes, et ce qui ne passait pas dans les trous serrés du tamis de sa droiture, les oiseaux, les poules le picoraient.

Artémis redoutait les conclusions de M’a Noémie, toujours prête à le jeter aux oiseaux s’il mentait. Jean Élio, son frère, son camarade, son autre coeur battant la chamade, lui manquait.

D’après lui, ce dernier craignait autant que lui les foudres maternelles.

Alors, un jour, il est parti. Pour n’avoir plus à affronter ni regard ni paroles. Car être libre a un prix.

Souvent, Artémis évoquait Pa Tangrain. Son tonton ou son parrain, il n’a jamais vraiment compris si ce gramoune était le vent ou la tempête. Il soufflait, et la brise caressait son front. La douceur des bras quand il trébuchait, c’était lui. Et le miel des mots, quand il le remerciait pour la barque qu’il aidait à tirer sur le rivage. Mais, il lui promettait parfois de battre son maïs s’il continuait à se servir de ses feuilles de tabac pour faire le marmaille intéressant. Cependant, jamais Pa Tangrain n’avait osé toucher à un seul des boulons soyeux qui tapissaient son crâne.

Jamais, car Pa Tangrain dégainait uniquement avec les yeux.

À l’îlet, quand Artémis se trouvait dans la basse-cour, à côté des poulaillers, ses paroles, noyées dans la cacophonie des caquètements, pourfendaient le vent. Au fil des jours, il détaillait son plan, son rêve, sa quête. La nécessité de sortir de cet endroit chargé de plaintes tues. Il racontait qu’il s’enfuirait un jour, en empruntant le lit de la rivière, car d’après ses observations, le sentier était peu fréquenté.

Dès qu’il aurait subtilisé un sabre, il partirait. Ensuite, il reviendrait casser leurs chaînes. Un projet qui impressionnait autant les plus âgés que les plus jeunes. Ils admiraient sa détermination. Oui, ils savaient qu’il ne les laisserait pas. Car Artémis, s’obstinait, s’entêtait, affirmait, mais aussi rassurait.

Il n’abandonnerait pas ses compagnons dans cet endroit, sans tenter de les ramener en bas.

Les matins, Artémis les gravait dans l’humidité du dortoir. En secret. Dès le pied posé sur le sol, il se penchait sous la paillasse pour y noter les jours. Trente fentes dans la terre qu’il effaçait avant de les transformer en un trait aussi droit que sa volonté était forte de vouloir résister et se repérer dans le temps. Un trait — hargne qui grince, colère qui pointe — sur le bois du plafond.

Dans le dortoir, le surveillant ne regardait pas le plafond, peut-être que son Dieu ne s’y trouvait pas. Il courbait les épaules, et marchait entre les nattes tendues sur les lits de camp.

Ses yeux comptaient, recomptaient les corps éreintés. Si le plafond ne l’intéressait pas, les portes et fenêtres captaient toujours son attention. Il les tirait, les poussait, les vérifiait.

Voulait-il empêcher les étoiles d’entrer dans les chambres ?

Les compagnons d’Artémis, dès la tête sur le matelas, ne luttaient plus. Leurs paupières lourdes, leurs précieuses alliées, tombaient comme des papillons de nuit.

Car la nuit, ils l’attendaient pour se blottir dedans.

Ce repos, cette paix qui les transportaient dans un monde où les tourments, les tracas, les pleurs abandonnaient leurs places à la quiétude. Pour mieux les retrouver au matin.

Ce matin-là, Artémis avait effacé trente fentes sur le sol. Avec ses doigts. Puis, il avait gravé le vingt-septième trait sur le bois, au-dessus de sa tête. Avec une pierre tranchante.

« Vingt-sept et pas un de plus ! » se dit-il, déterminé. Et il glissa l’outil sous son lit.

Jean Élio récupère un bois de goyavier sur le sentier. Il feint de suivre la troupe qui grimpe, sans peine. Lui, il boîte. Et la pente, même douce, le ralentit.

Au bout d’un moment, la file silencieuse disparaît derrière la paroi rocheuse. Il s’arrête. Il attend.

Des bruits s’élèvent. Oiseaux qui piaillent. Pas qui crissent dans la rocaille.

Au loin, il croit entendre le vent qui enroule les paroles, les cris, les peurs, les pleurs.

Alors, il tourne le dos à ses intentions ou plutôt aux renoncements que le frère à la soutane voudrait faire siens. D’un pas décidé, il entame la descente vers l’îlet.

La piste, à flanc de falaise, donne le vertige. Droit devant son regard fuit. Son pas s’allonge. Il pourrait courir plus vite si de temps à autre une raideur dans la cuisse ne le rappelait à l’ordre. Et cela ravive grands désagréments en lui.

Continuer ?

Renoncer ?

Quels arguments confronter à ceux de M’a Noémie qui a mis en lui sa confiance, son espérance ?

Le souvenir de sa mère — telle qu’il l’a retrouvée courbée, vieillie, tremblante — près de la citerne, l’assaille. Il fait une énième halte pour réfréner son coeur au galop. L’émotion gonfle sa poitrine. Avant ou après l’heure, arriver à bon port est déjà une

victoire, se dit-il.

Léopold aurait rajouté que la prudence est la condition pour réussir.

Un peu plus loin, un filet d’eau transperce la paroi. Il se rafraîchit. Puis il aperçoit la papangue, les serres agrippant sa proie. Jean Élio frissonne. Ainsi la vie va. Quelle que soit sa taille, le plus vif aura le dessus, le plus faible, des regrets. Il admire l’oiseau, léger comme l’air ; et seul dans les montagnes.

Lui aussi, à cet instant, il est vivant, et totalement habité par une vérité nouvelle : pour être libre, il faut d’abord le décider, puis faire confiance à la force du vent et se laisser porter. Se réveiller. Ouvrir les ailes. Lâcher prise. Voler.

Le crissement de la rocaille sous ses pieds et son souffle haletant rythment pendant de longues minutes son allure. Puis il aperçoit au loin le plateau de l’Ilet à Guillaume. Une plateforme, un chapeau plat posé entre deux cours d’eau. Érigés sur le couvre-chef, d’imposants bâtiments soulignent la richesse, la rudesse de l’endroit. Le contraste est saisissant.

D’un côté, la beauté des vertes et vierges montagnes. De l’autre, la nature que l’homme a défrichée et domptée.

Douleur, peur ; ses jambes tremblent. Lutter ou tomber. Chuter et mourir. Il n’a pas le choix.

Vite, tranquilliser en lui les doutes qui pulsent de ses pores. Il se reprend. Il s’appuie contre la paroi.

Enfin, le calme revient. Le paysage se découvre, sous les nuages.

Ainsi, le voilà le pénitencier.

Dans toute sa splendeur.

Puis, son regard se porte sur des échafaudages en bois dressés contre des pentes vertigineuses. Il se remet en route. Encore quelques efforts, et il accoste un groupe de jeunes qui tapent, qui cognent, qui suent. Des pierres roulent. En contrebas, d’autres les réceptionnent.

Un jeu ?

Non, en voilà un qui peste. Son cri meurt au fond de sa gorge. Il a échoué dans sa tentative pour arrêter la roche. Elle atterrit au fond du sentier.

Qui descend la récupérer ?

Jean Élio aperçoit un frère, reconnaissable à la soutane noire qui le gêne dans ses mouvements, dévalant la pente et s’irritant :

« Attention les enfants ! Vos camarades sont en bas. Faites attention, s’il vous plaît ! Sinon, il y aura des blessés. »

Jean Élio s’avance. Les yeux s’arrondissent. Découvrir la crainte sous les paupières ne le rassure pas. Les lèvres soudées se crispent.

Il n’ignore pas qu’il est un intrus, mais il a l’impression d’être un fantôme égaré en ces lieux.

Au jeune le plus proche de lui, il demande :

« Je voudrais me rendre au pénitencier. C’est le bon sentier ? »

Ce dernier dépose la masse qu’il tient entre ses poings, puis le regarde, enfin. Des yeux rouges, humides, qui transpercent le coeur de Jean Élio. Les cheveux et la figure recouverts de poussière, le jeune le dévisage.

Jean Élio reprend :

« Vous créchez au pénitencier ? Je cherche mon frère, Artémis. Il a disparu. Avez-vous entendu parler de lui ? »

Le garçon retient son souffle. D’en bas, s’élève la voix du frère :

« Oh ! Là-haut, continuez à travailler. Tout va bien. Je remonte ! »

Jean Élio se penche au bord du rempart. Le religieux éponge ses tempes avec un mouchoir qu’il glisse ensuite dans les replis de sa soutane, avant d’entamer la côte d’un pas décidé.

Jean Élio pivote vers le groupe. Les mains jointes, face au mur d’enfants qui semblent avoir mangé leurs langues. Et, soudain, la masse du jeune tape la roche qui pète. Les autres, leur outil dans leur poing, l’imitent.

Le brouhaha enfle.

Puis le jeune désigne un raccourci, à pic, à une dizaine de mètres de l’endroit où ils se trouvent.

La voix haut perchée se mêle au désordre :

« Pour aller au pénitencier, dépêchez-vous de prendre la descente juste derrière le muret, là. Le sentier vous mènera à la rivière, puis vous remonterez sur deux cents mètres. Ensuite, virez à gauche. Si vous ne voulez pas être vu, sortez du chemin, glissez dans le sous-bois. Contournez l’îlet, et vous déboucherez au niveau de la basse-cour. »

Jean Élio n’a pas le temps d’écouter davantage.

Au bout du sentier, le religieux s’accroupit pour rajuster ses chaussures. Les coups de pics résonnent plus fort.

Son arrivée derrière l’abri des poules surprend cochons et volailles, mais pas l’homme à la soutane et les deux jeunes qui versent l’eau dans l’auge des animaux allant et venant. En liberté.

Une vache meugle. Des pigeons s’envolent.

Quand tous libèrent les lieux, Jean Élio avance en rasant les murs de pierres. Il contourne le bâtiment. Étable. Porcherie. Que de richesses, dans ce coin perdu, pense-t-il.

Le silence est rythmé par le tapage des pics contre la roche, au loin. Et ici, les couinements des cochons et les caquètements des poules font désordre. Le coeur affolé, il file dans la dense végétation.

Complices, caféiers, bananiers, citronniers et bibassiers, le mettent hors de vue d’un revenant mal inspiré retenu dans les parages.

Puis il aperçoit les grandes terrasses et les rangées de cultures vivrières. Du foncé au pâle, toute la gamme de vert est joliment représentée, le thym, le persil, la menthe, les aromates, les lianes patates. Une conduite d’eau ? Un instant interloqué, Jean Élio se ressaisit et admire le procédé, la prouesse des habitants pour capter l’eau destinée à l’arrosage des plantes et à la vie des habitants de l’îlet.

Une riche idée. Les frères l’ont eue, les prisonniers l’ont réalisée, sous le vent, la pluie, le soleil. À la sueur de leur front. À présent, elle facilite la vie des uns et des autres, à n’en pas douter.

En contrebas, quelques jeunes et un frère s’affairent devant une scierie.

Avisant le cimetière un peu plus loin, il se dépêche pour s’y rendre. Des cailloux délimitent une dizaine de tombes. Une croix, plantée dans le sol, impose silence et respect.

La mort glacerait-elle les âmes ?

On pourrait le supposer en voyant la peau du bras du visiteur se couvrir de frissons.

Le vent dans les bambous râle. Et si l’un de ces petits carrés de terre représentait la dernière demeure d’Artémis ? Il serait mort sans que M’a Noémie ne soit informée, et sans que lui ne l’ait ressenti dans ses chairs ? Non, tout son être refuse de croire cela possible. Il remarque que les croix sont anonymes. Des disparus sans nom. Sans famille. Si son frère se trouve enterré en ce lieu, il ne le saura pas. Un sentiment mêlé de peur, de révolte, d’incompréhension, s’empare de lui.

Puis, il se redresse, et file dans la longue allée bordée d’eucalyptus.

Il se sent si petit devant leur grandeur.

L’atmosphère, étrangement calme, l’oppresse.

Comment agir, ou réagir ?

Il progresse en se cachant derrière les arbres.

Il arrive devant un bâtiment. À l’intérieur, un tableau et ses traces de craies ; des tables et des bancs inoccupés. L’école dans les montagnes. Le jeune homme n’en croit pas ses yeux. Dans la même bâtisse, à l’étage, il pousse une porte. Une centaine de couchettes rustiques bien rangées.

Puis, il se rappelle que les prisonniers travaillent sur les chantiers ou dans les plantations. Tous sont occupés à l’extérieur, excepté un garçon du nom de Filoté qui l’interpelle dès qu’il l’aperçoit. Blessé à la tête et à l’épaule, il s’apprête à sortir pour se rendre à l’infirmerie.

Le gaillard qui se tient devant lui doit être un chappé,

car il se réfugie derrière le jaquier quand Filoté apparaît. Ce dernier, à voix basse, lâche :

« Eh ! Le chappé ! »

Jean Élio ne bouge pas. Son souffle, il le retient jusqu’à avoir mal. Le blessé s’approche :

« Tu t’es échappé ?

— Non ! Mais tu m’as fait peur avec tes pansements. J’étais au cimetière. Le vent dans les bambous, les tombes d’enfants… et… j’ai cru voir une mauvaise âme.

— Moi, mauvaise âme ? Non ! Je suis Filoté. Blessé à la tête, à l’épaule, mais pas au coeur. C’est le coeur qui commande ! Et le mien est grand et en bon état ! »

Jean Élio sourit. Le jeune homme amoché est assurément une belle âme. Bien plus blessé que lui, Jean Élio. Et laissant paraître sa joie, et non ses plaintes.

Filoté reprend :

« Le frère Amable m’a mis un tas de pansements autour de la tête. Comme si j’allais mourir. Mais je suis bien, juste un peu fatigué.

— Que t’est-il arrivé ?

— J’ai fait une chute, du haut du pont qui passe au-dessus du Bras Guillaume. Les frères ont dit que le Bondieu veille sur moi. D’autres sont tombés et n’ont pas eu ma chance.

— Le pont avant le raidillon ?